<この記事を読んでわかること>

脳梗塞リハビリの開始時期とプログラム

家族や周囲のサポートが回復に与える影響

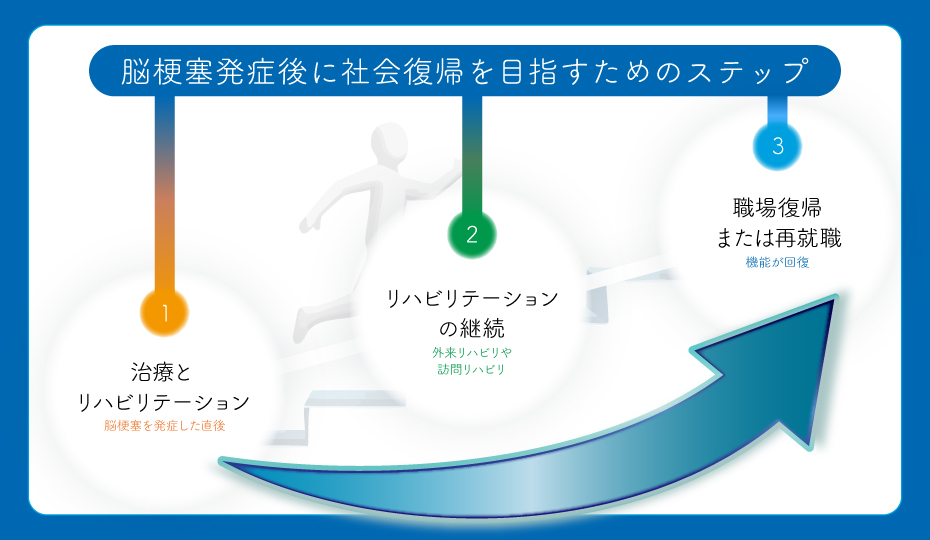

社会復帰を目指すためのステップと支援制度

脳梗塞を発症した場合、できるだけ早期からのリハビリテーションの開始が重要とされています。

この記事では脳梗塞発症後の段階にそった効果的なリハビリテーションプログラムや家族のサポートが与える影響について、さらに社会復帰を目指すためのステップと活用できる支援制度について解説しています。

リハビリテーションの開始時期と効果的なプログラム

一般的には脳梗塞などの脳血管疾患のリハビリテーションは発症直後から、遅くても3日以内に開始することが重要とされています。

また脳梗塞のリハビリテーション治療は発症から急性期、回復期、生活期の3つの段階に分かれています。

それぞれの段階のリハビリテーションでは、リハビリテーション科医を始めとし理学療法士、作業療法士、言語聴覚士など専門のスタッフが患者様の回復のために関わります。

ここでは急性期、回復期、生活期における効果的なプログラムについてご紹介していきます。

急性期のプログラム

急性期のリハビリテーションでは全身状態が不安定な状況下でもあり、患者様の生命の維持管理も必要となります。

そのような中で早期からリハビリテーションを開始し、関節の拘縮や筋委縮などの廃用症候群の予防と離床へのアプローチを行っていきます。

具体的なリハビリテーションの内容としてはベッド上での体位変換や関節可動域訓練、離床訓練、座位保持訓練、また呼吸機能や嚥下機能の維持や改善のための呼吸訓練や嚥下訓練などがあります。

回復期のプログラム

回復期のリハビリテーションでは日常生活動作(ADL)の改善や身体機能の改善、また自宅復帰や社会復帰への準備を行います。

特に脳梗塞発症後3カ月から半年以内の期間は効率よく神経回路が再構築され、機能回復に適した時期でもあります。

そこで回復期では主に歩行訓練や食事や着替え、入浴など日常生活動作の練習、さらには言語や認知機能、嚥下機能の改善を目的として集中的な訓練が行われます。

生活期のプログラム

生活期のリハビリテーションでは回復期で獲得した機能の維持と再発予防、社会参加や就労支援といった生活の質(QOL)の向上を目的に行われます。

生活期では自宅へ退院した後に訪問リハビリや通所リハビリを利用する場合や自宅での自主トレーニングを継続することもあります。

生活期のリハビリテーションは、患者様の生活環境や目標に合わせて柔軟な対応や支援が重要です。

家族や周囲のサポートが回復に与える影響

家族や周囲のサポートは脳梗塞の回復過程において非常に重要な役割を果たします。

例えば脳梗塞を発症した患者様は身体的な障害だけでなく、心理的なストレスや不安を抱えることが多いです。

そのような時に家族や周囲の人たちからのサポートや励ましの言葉などをかけられると患者様のモチベーションが高まり、リハビリテーションへの意欲を維持することができます。

また患者様が日常生活を送る上で着替えや移動、入浴など一人では行えない動作を家族がサポートすることで患者様の自立を促進することができます。

さらには家族や周囲のサポートによって安全な生活環境が提供されたり、外出の機会を作るなど社会的な繋がりを持つことで患者様が孤立することを回避し、生活の質の向上に影響を与えます。

社会復帰を目指すためのステップと支援制度の活用法

脳梗塞発症後、社会復帰を目指すためには以下のステップが考えられます。

- 治療とリハビリテーション

脳梗塞を発症した直後は、入院での治療とリハビリテーションを受ける段階となります。 - リハビリテーションの継続

退院後日常生活に戻った時も外来リハビリや訪問リハビリを利用し、機能回復や社会生活能力の向上を図ります。 - 職場復帰または再就職

機能が回復することで職場への復帰を果たすことが可能となる場合やハローワークや地域の就労支援センターを活用し再就職を目指す場合もあります。

また脳梗塞患者様の社会復帰を支援するために、公的な支援制度を活用することができます。

- 介護保険サービス

介護保険は要介護者が地域で安心した暮らしや自立した生活が送れるように支援する制度です。

65歳以上の高齢者や40歳から64歳までの特定疾病により要介護認定を受けた方は、訪問介護やデイサービスなどの支援が受けられます。

また福祉用具のレンタルや購入なども可能で介護用ベッドや歩行補助具などの利用に活用できます。。 - 障害福祉サービス

障害福祉サービスでは障害者手帳の取得や障害者総合支援法によって様々なサービスを受けることができます。

例えば自宅で入浴や排泄、食事などの介護や調理や洗濯、掃除などの家事を行ってくれる居宅介護や短期間の施設へ入所ができるショートステイなどが利用できます。 - その他の支援サービス

脳梗塞の患者様を支援するその他の制度として高額療養費制度や傷病手当金、雇用保険、障害年金、生活保護といった経済的な負担を軽減し治療やリハビリテーションに専念する環境を整えるものがあります。

また脳梗塞患者様の社会復帰を後押しするハローワークの障害者雇用窓口や地域障害者職業センター、障害者就業・生活支援センターなどで就職相談や職業訓練、職場への定着支援などの就労支援も受けられます。

これらの支援制度を活用することで、安心した生活を送ったり働き続けられたりする環境づくりが可能になります。

まとめ

脳梗塞を発症した場合、発症直後からのリハビリテーショの介入が大切です。

また脳梗塞発症後は急性期、回復期、生活期と段階を経て経過していくため、それぞれの時期に応じたリハビリテーションアプローチを行っていきます。

急性期では全身状態が安定していないためベッド上での訓練や廃用症候群が主となります。

回復期では機能回復に適した時期なので、歩行訓練や生活動作訓練など積極的なリハビリテーションの介入が重要です。

生活期では自宅へ退院していることも多く、社会参加や生活の質の向上へのアプローチも行われます。

そして脳梗塞患者様にとって家族や周囲からのサポートは心理的な面や生活の場面でとても重要な影響を与えます。

さらに社会復帰を目指すためにはリハビリテーションの継続や就労支援の利用なども必要となります。

これからは再生医療の発展によって、機能の回復や早期の社会復帰にこれまで以上の期待が寄せられるようになるでしょう。

よくあるご質問

- 脳梗塞からの社会復帰は?

- 脳梗塞からの社会復帰はリハビリテーションの実施や家族の支援、支援制度の活用によって可能です。

元の生活に戻るためには身体や認知の機能回復を目指すと同時に就労支援制度や障害者手帳などを活用することが重要です。 - 脳血管疾患のリハビリテーションではどんなことをするのでしょうか?

- 脳血管疾患のリハビリテーションでは歩行能力や筋力などの身体機能を改善する「理学療法」や日常生活動作など応用的な動作の訓練を行う「作業療法」、発語や嚥下機能の回復を支援する「言語療法」などを患者様の状態に応じて実施します。

(1)脳卒中のリハビリテーション治療|日本リハビリテーション医学会:https://www.jarm.or.jp/civic/rehabilitation/rehabilitation_01.html

(2)脳梗塞のリハビリについて、急性期・回復期・生活期に分けて解説|脳梗塞リハビリBOT静岡:https://www.noureha-shizuoka.com/news/394/

(3)【脳梗塞 リハビリ 家族】〜脳卒中のリハビリにはご家族の支えが必須です〜|脳梗塞リハ リバイブあざみ野:https://revive-reha-azamino.com/post/post-2862

(4)脳卒中に関する留意事項|厚生労働省:https://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-11303000-Roudoukijunkyokuanzeneiseibu-Roudoueiseika/0000153518.pdf

(5)各種支援について|東京都保健医療局:https://www.hokeniryo.metro.tokyo.lg.jp/iryo/jigyo/jigyougaiyou

(6)活用できる国や自治体のサポート制度|脳梗塞のリハビリ施設ガイド:https://www.stroke-rehabfacility.com/

関連記事

くも膜下出血は脳動脈瘤の破裂により発症し、高い死亡率を伴う危険な疾患です。急性期の死亡率や後遺症のリスク、再発防止のためのリハビリの重要性について詳しく解説します。また、発症リスクを高める生活習慣や家族歴、高血圧などの要因についても触れ、余命を延ばすための具体的な改善ポイントを紹介します。

脳卒中による痺れと麻痺の改善にはリハビリテーションが重要です。具体的には、運動療法、物理療法、言語療法があります。運動療法は筋肉の収縮や血液循環を改善し神経の回復を目指します。物理療法は電気刺激やマッサージなどを利用して筋肉の動きを改善させます。言語療法は会話や嚥下の障害を改善し日常生活の質を向上させます。

外部サイトの関連記事:下肢機能障害を抱える生活とリハビリによる未来への希望