・ラクナ梗塞とは

・ラクナ梗塞の症状

・ラクナ梗塞の治療

ラクナ梗塞は脳の深部にある細い血管(穿通枝)が閉塞することで起きる脳梗塞です。

動脈硬化が主な原因です。体の片側の運動麻痺や感覚障害が起きることがあり、後遺症として残る可能性があります。

生活習慣の改善と急性期治療、再発の予防が重要であり、再生医療の可能性にも注目が集まっています。

この記事では、ラクナ梗塞について解説します。

ラクナ梗塞とは

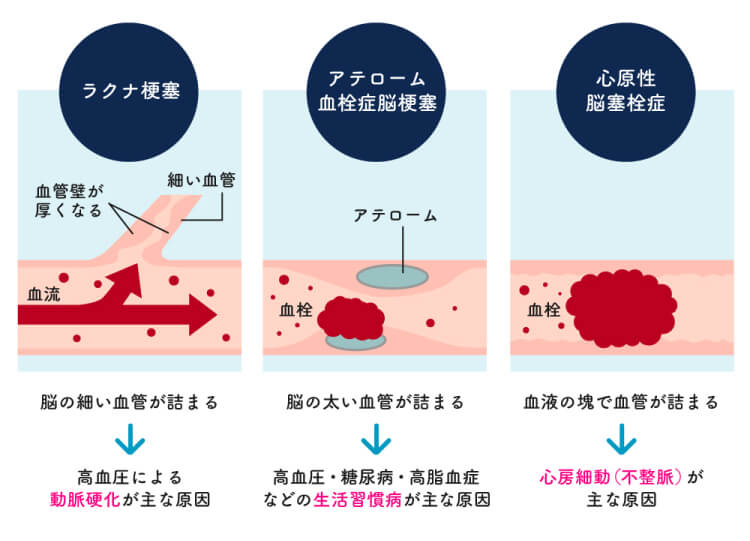

脳梗塞は大きく分けると次の4つに分類されます。

・アテローム血栓性脳梗塞

・ラクナ梗塞

・心原性脳塞栓症

・原因不明の脳梗塞

ラクナ梗塞は脳梗塞の一種で、日本人に多いとされているタイプです。

「ラクナ」の語源は「lacune」であり、ラテン語で「小さな空洞」という意味です。

1800年代半ば頃にヒトの脳に小さな空洞のような病変が見られることが知られ、1900年代初頭にはそれが脳梗塞の一種であるという認識が広がったそうです。

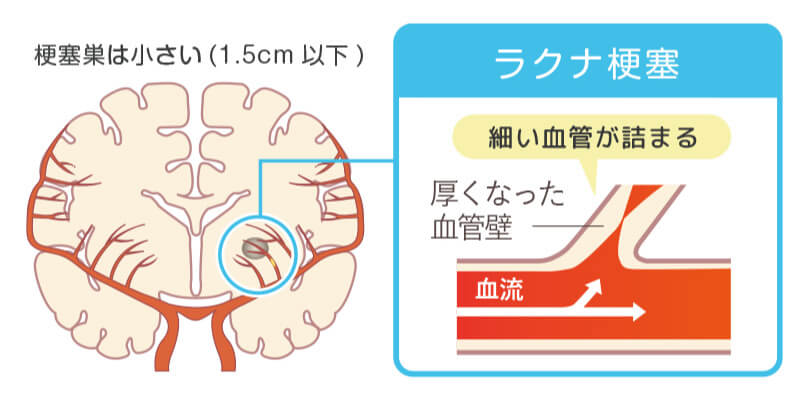

ラクナ梗塞は他のタイプと比較して脳の細い血管(穿通枝といいます)が閉塞して起こる脳梗塞です。

脳の中の大脳深部白質、灰白質、脳幹などの場所に発生します。

細い血管の閉塞であるため脳梗塞に至る範囲も小さく、概ね1.5cm以内の病変がラクナ梗塞とされます。

ラクナ梗塞の症状

ラクナ梗塞は脳の深部に発生するため、脳の表面に近い部分である大脳皮質の症状(意識障害や失語など)の症状を示すことは通常ありません。

最も頻度が高いとされているのは、体の片側(右半分、または左半分)の運動が麻痺する症状です。

片側の顔面、上肢、下肢の運動麻痺が起こるものの、感覚は正常に保たれています。

次に多いのは体の片側(右・または左半分)に発生する運動麻痺と感覚障害です。

運動のみが麻痺する場合と比較して梗塞の範囲がやや広いと考えられています。

体の片側の感覚障害のみが起こるケースも知られており、全体の約7%とされています。

自発的なしびれ感や感覚低下が起こるとされていますが、軽度であることも多く脳梗塞の診断がつきづらいとされています。

ラクナ梗塞の治療

脳梗塞の急性期治療として2005年より使用可能になったのがアルテプラーゼ(t-PA療法)という薬剤です。

発症早期(4.5時間以内)に使用することでその後の経過が改善することが知られており、軽症の場合慎重投与とされているものの、ラクナ梗塞も治療の対象となります。

t-PA療法の対象にならない場合でも、アスピリンやクロピドグレルといった薬剤による抗血栓治療が行われます。

脳梗塞は再発が多いことで良く知られており、ラクナ梗塞も同様です。

特にラクナ梗塞は他の病型と比較して脳出血を後から起こすことが多いとされており、慢性期の治療も重要になります。

ラクナ梗塞の慢性期は高血圧や脂質異常症、糖尿病などの生活習慣病の治療に加えて抗血小板治療(血液がサラサラになる治療)を行います。

ラクナ梗塞に対する再生医療

ラクナ梗塞の症状が重篤なものになるケースはそれほど多くはないものの、一度確定した症状は一生残る後遺症となる可能性があります。

一定の自然回復を示す場合もありますが、神経の障害は基本的に再生することはないのです。

神経の障害は起きてしまったら手遅れ、というのが現状ですがそれを根本的に治療しようとするのが、再生医療です。

再生医療は神経や血管の元になる細胞(幹細胞)を治療に応用します。

体内に移植された幹細胞は増殖する過程で神経を保護する因子を分泌すると同時に、体内で成長して自身の神経や血管になることが期待されています。

薬剤などで機能を取り戻すのではなく、新たな組織を作り出すという点が再生医療の特徴であり画期的な点です。

脳梗塞・脊髄損傷クリニックでは、脳卒中・脊髄損傷・神経障害などに対するリハビリの効果を高める取り組みを行っています。

ラクナ梗塞に対しては再生医療と最先端のリハビリテーションを組み合わせることで最大限の機能回復を達成できると考えています。

ラクナ梗塞の症状にお悩みの患者様やご家族の方は、ぜひご相談ください。

まとめ

ラクナ梗塞について解説しました。

動脈硬化をはじめとした、生活習慣病が原因となる疾患です。

日頃から予防意識を持ち、生活習慣を改善していくことが何よりも重要です。

よくあるご質問

- ラクナ梗塞とは?

- ラクナ梗塞は他のタイプと比較して脳の細い血管(穿通枝といいます)が閉塞して起こる脳梗塞です。 脳の中の大脳深部白質、灰白質、脳幹などの場所に発生します。

- ラクナ梗塞の症状は?

- ラクナ梗塞は脳の深部に発生するため、脳の表面に近い部分である大脳皮質の症状(意識障害や失語など)の症状を示すことは通常ありません。 最も頻度が高いとされているのは、体の片側(右半分、または左半分)の運動が麻痺する症状です。

関連記事

脳は全身の随意筋(意思の通りに動かせる筋肉)の司令塔であるため、脳梗塞などの神経疾患によって、病側とは左右反対側の半身麻痺に陥ります。半身麻痺によって歩行や体位変換など、さまざまな基本的生活動作にも支障が出ます。そこで、この記事では脳梗塞で右半身麻痺になった場合の影響や、右半身麻痺になる理由について詳しく解説します。

外部サイトの関連記事:気付いた時にはラクナ梗塞が増えている多発性脳梗塞