・視床出血の病態がわかる

・視床出血によって運動失調が出現するメカニズムがわかる

・視床出血に伴う運動失調の症状がわかる

脳深部に位置し、感覚や運動において非常に重要な役割を担う視床は脳出血の好発部位でもあります。そのため、視床出血を発症すると運動失調を引き起こす可能性があり、その後の生活にも大きな支障をきたします。この記事では、視床出血によって運動失調が起こるメカニズムや、それによって出現する症状について詳しく解説します。

視床出血とは何か?

視床出血とは、その名の通り、脳内部の視床と呼ばれる部位で出血を引き起こす病気です。

脳出血の好発部位としては被殻出血に次いで2番目に多い部位であり、報告にもよりますが脳出血全体の13〜31%を占めます。

視床は脳深部に位置し、嗅覚以外のほとんどの感覚の情報を統括して、大脳皮質にその情報を送っています。

また、スムーズな運動に関わる小脳・大脳基底核からの情報も視床を経由して処理されるため、視床出血においては運動・感覚両方の機能に与える影響が甚大です。

さらに、視床の周辺に位置する視床下部は睡眠や体温・血圧や脈拍などさまざまな生理機能を調節しており、視床出血による影響でこれらの機能も障害される可能性があります。

通常、脳出血を引き起こした場合は、出血によって脳細胞に十分な栄養や酸素が行き届かなくなるため、開頭して止血術を行います。

しかし、視床出血の場合はあまりにも脳の深部での出血であるため、止血術を行うことで周辺の神経組織を損傷する可能性もあり、基本的には手術適応になりません。

とはいえ、閉鎖空間である頭蓋骨内に血液が溜まっていき、血液が脳そのものを圧迫する場合や、髄液の流れが悪化する場合は、それらの問題を解消するための目的で手術が行われることもあります。

どちらにせよ、何からの神経学的後遺症が残る可能性が高く、予後がいい病気とは言えません。

運動失調の原因とメカニズム

視床出血を理解する上でややこしいのは、麻痺と運動失調が同時に出現しやすい点です。

まず、麻痺とは筋肉がうまく動かなくなる状態ですが、一方で運動失調とは麻痺がないにも関わらず運動に関わる筋肉の動きを調整する機能が失われ、スムーズな運動が障害された状態を指します。

視床そのものには運動を司る神経回路(錐体路)は通っていないため、通常視床出血では麻痺は出現しないはずですが、出血が広がって周辺の中脳や被殻を障害すると、錐体路が障害されて麻痺が出現します。

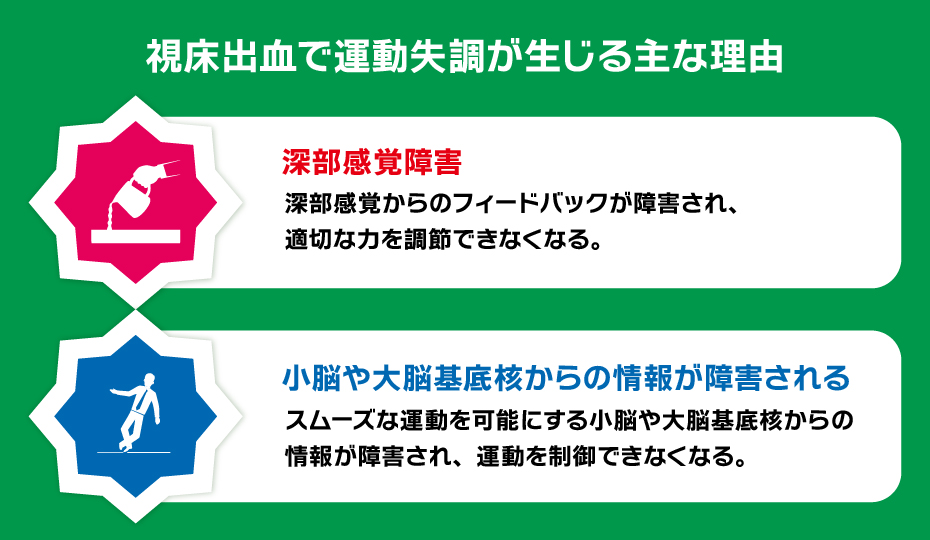

一方で、視床出血では直接的に運動失調が生じ、その理由は主に下記の2つです。

- 深部感覚障害

- 運動を制御する小脳や大脳基底核からの情報が障害される

前述したように、視床は嗅覚以外のほとんどの感覚情報が流入する部位です。

例えば、上手にコップを掴むためには、掴むという運動機能はもちろんですが、コップを掴む手に入力される感覚の情報をフィードバックして、適切な力を調節しています。

このフィードバックが障害されれば、麻痺はないものの不十分な力で掴んでしまいコップを落としたり、強く掴みすぎてコップが割れてしまうかもしれません。

このように、適切な運動には深部感覚からの情報のフィードバックが必要不可欠であり、視床出血による深部感覚障害が、運動失調を招く原因です。

次に、スムーズな運動を可能にする小脳や大脳基底核からの情報は、視床を経由して運動に関連する皮質領野に伝えられます。

そのため、視床出血によって小脳や大脳基底核の機能も障害されると運動失調が生じるわけです。

視床出血による運動失調の症状

視床出血による運動失調の症状は、その背景に深部感覚障害があるのか、小脳や大脳基底核の機能障害があるのかで異なります。

深部感覚障害がある場合、関節の角度や位置感覚が障害されて歩行が不安定になり、膝を必要以上に高く上げ、前に放り出すようにパタンパタンと歩くようになります。

一方で、小脳性の運動失調の場合は筋肉の協調運動が損なわれ、歩行が不安定になったり、振戦や眼振を認める点が特徴的です。

実際には、それぞれ単独で出現することは稀で、両者が同時に混合して発症することが多いです。

まとめ

今回の記事では、視床出血によって運動失調が起こるメカニズムについて詳しく解説しました。

視床は、全身の感覚の情報を吸い上げ、またスムーズな運動に必要不可欠な小脳や大脳基底核からの情報もインプットされる、脳の中でも非常に重要な部位です。

一方で、視床は脳出血の好発部位であり、さらに脳深部であるため手術で治療できないという厄介さも持ち合わせています。

一度発症すれば、基本的に行う治療は症状の悪化を防ぐのみで、仮に後遺症が残ってもリハビリテーションで機能の維持を行うくらいが限界です。

しかし、最近では「ニューロテック®」と呼ばれる『神経障害は治るを当たり前にする取り組み』も盛んです。

脳梗塞・脊髄損傷クリニックでは、狙った脳・脊髄損傷部の治癒力を高める治療『リニューロ®』を提供しています。

神経機能の再生を促す再生医療と、デバイスを用いたリハビリによる同時治療「神経再生医療×同時リハビリ™」によって、これまで改善が困難であった視床出血の後遺症の改善が期待できます。

よくあるご質問

- 視床出血になると運動麻痺になるのはなぜ?

- 運動を司どる神経回路、いわゆる錐体路は、視床自体は通っていません。しかし、出血が広がって周辺組織の錐体路(内包や被殻)を圧迫することで、麻痺が生じます。この場合、左右反対側の半身に麻痺が出現します。

- 視床出血の重症度分類は?

- 視床出血はCT検査の所見によって6つに重症度分類されます。出血が視床に限局するⅠ、内包に進展するⅡ、視床下部または中脳に進展するⅢの三段階で、それぞれ脳室穿破を認めるならa、認めないならbとなり、ⅠaからⅢbまでの6段階です。

<参照元>

視床の機能とその臨床応用 | J STAGE:https://www.jstage.jst.go.jp/article/jkpt/6/0/6_0_47/_pdf

運動失調を主微とした左視床出血の1例 | J STAGE:https://www.jstage.jst.go.jp/article/jstroke1979/14/5/14_5_495/_pdf/-char/ja

非小脳性運動失調:後索型運動失調と小脳型運動失調 | 日本神経学会:https://www.neurology-jp.org/Journal/public_pdf/063040201.pdf

関連記事

視床は脳の深部に位置し、感覚情報の処理や運動制御の調整など、多岐にわたる機能を有しています。視床出血が発生すると、これらの機能が損なわれ、特に感覚や運動に関連する症状が現れます。最も一般的な症状の一つが、出血が発生した側とは反対側の身体に影響を及ぼす片麻痺です。今回は、視床出血による片麻痺が反対側に出るのかについて解説します。

外部サイトの関連記事:視床出血による高次脳機能障害とは