・脂肪幹細胞と歯髄幹細胞治療の効果とメリット

・骨髄由来幹細胞の神経障害への効果と実績

・再生医療の将来性と患者への希望

今回は再生医療による最新治療について解説します。例えば、幹細胞療法と3Dバイオプリンティングがあります。幹細胞療法は、自身の幹細胞を利用して損傷した組織や臓器を再生する技術です。3Dバイオプリンティングは、生体材料を用いて組織や臓器を人工的に作成する技術で、臓器移植の代替治療として可能性が広がっています。

脂肪幹細胞と歯髄幹細胞治療の効果とメリット

この記事では脂肪幹細胞と歯髄幹細胞治療の効果とメリットについて解説します。

この2つは幹細胞治療の代表です。

脂肪幹細胞は、脂肪から採取できる幹細胞で様々な細胞に分化が可能です。

しかも、採取する部位は脂肪組織であるため、操作は比較的容易なうえに、自身の体を使うため拒絶反応も低く、倫理的な問題が少ないことがメリットです。

治療例は以下であり、大きな効果をもたらしています。

1つ目は、この細胞は、骨、軟骨、筋肉、脂肪、神経細胞などに分化が可能なため、これらが損傷した組織の修復や再生が可能となります。

2つ目は、炎症を抑えるサイトカインを分泌するため、炎症性疾患の改善が期待できます。

3つ目は、免疫系のバランスを整える効果もあるため、膠原病などの自己免疫疾患の治療に応用しています。

一方、歯髄幹細胞は、歯の神経部分(歯髄)から採取される幹細胞で、こちらも様々な細胞に分化する能力があります。

特に若い乳歯から採取される歯髄幹細胞は、非常に高い増殖能力と分化能力を持つため、脊髄損傷などの神経再生、骨の再生、歯の再生などの再生医療に効果を発揮しています。

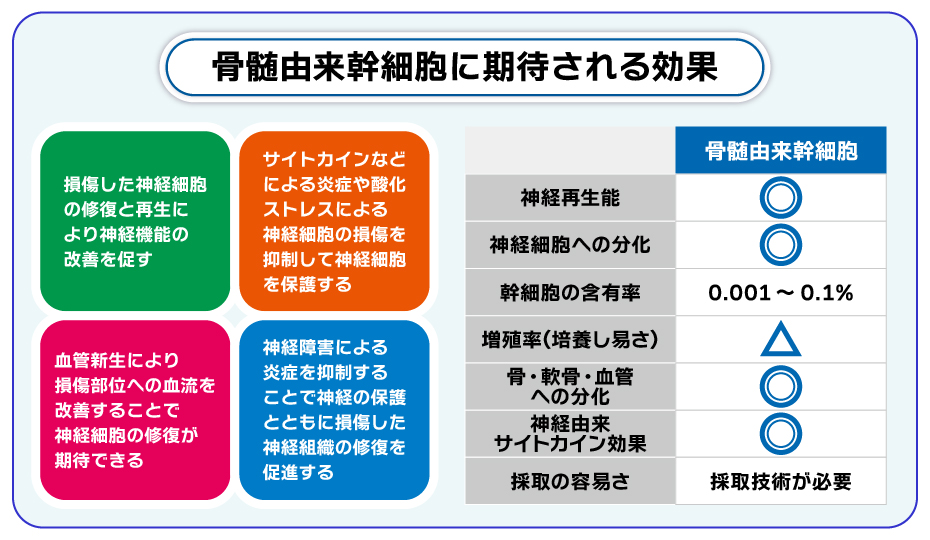

骨髄由来幹細胞の神経障害への効果と実績

骨髄由来幹細胞は、骨髄に存在する幹細胞で、様々な細胞に分化できる能力があります。

そのため、この細胞を用いた神経障害を改善する治療が注目を集め、世界中で研究が進められています。

効果としては以下が期待されています。

損傷した神経細胞の修復、新たな神経細胞の再生により神経機能の改善を促します。

サイトカインなどによる炎症や酸化ストレスによる神経細胞の損傷を抑制して神経細胞を保護します。

血管新生により損傷部位への血流を改善することで神経細胞の修復が期待できます。

神経障害による炎症を抑制することで神経の保護とともに損傷した神経組織の修復を促進します。

実績として、まだ研究段階ではありますが様々な疾患に対して研究がなされています。

具体的には、脳卒中後の運動機能障害の改善、 脊髄損傷後の歩行機能の改善、神経変性疾患である多発性硬化症による症状の進行抑制、糖尿病合併症としての神経障害に伴う疼痛の改善、パーキンソン病の症状の改善などがあります。

骨髄由来幹細胞を用いた再生治療は、自分の細胞を使うため拒絶反応のリスクが低いのがメリットです。

その他、体外で培養・増殖が可能なため必要量を確保しやすいメリットもあります。

再生医療の将来性と患者への希望

この記事では再生医療の将来性と患者への希望について解説します。

再生医療は、損傷した組織や臓器を修復・再生する革新的な医療技術です。

従来の治療では根治が難しかった病気や怪我の治療に期待が持てるでしょう。

実際、研究は目覚ましい進歩を遂げており将来性のある医療として世界中で注目されています。

現状として、がん、難病とされる特定疾患、脊髄損傷などの難治性疾患に対して、改善をもたらす有効な治療法となる可能性があります。

症状に苦しむ患者の福音となるでしょう。

臓器移植治療においては、臓器を提供するドナー不足のため、移植を待つ多くの患者が長期間待機している現状です。

しかしながら、再生医療により自分の細胞を増殖させる技術が確立し、臓器を作成することが可能となれば、臓器移植を待つ患者の待機期間を短縮し、より多くの患者が恩恵を受けることが可能となります。

また、医療費の観点からも、従来の治療法よりも再生医療の方が、長期的な視点で見ると医療費が削減できる可能性があります。

以上の観点から、再生医療は将来的に非常に期待が持てる治療です。

まとめ

今回の記事では、再生医療による最新治療について解説しました。

再生医療は従来の治療で根治ができない疾患の新たな治療方法として期待のもてるものです。

脳や脊髄の損傷に対して、「ニューロテック®」と呼ばれる「神経障害が治ることを当たり前にする取り組み」も盛んです。

脳梗塞・脊髄損傷クリニックでは、脳卒中や脊髄損傷、神経障害の患者さんに対する、狙った脳・脊髄の治る力を高める治療『リニューロ®』を提供しております。

さらに、神経機能の再生を促す再生医療と、デバイスを用いたリハビリによる同時治療「再生医療×同時リハビリ™」があります。

今後も正解中で研究が進み再生医療が十分なエビデンスのある治療として確立されることが期待されます。

【ニューロテックメディカルリハビリセンター】

ニューロテックメディカルリハビリセンターは、ニューロテックメディカルが運営するリハビリテーション施設のご案内です。

当リハビリセンターは、この治療のを理解し、患者様一人ひとりのリカバーパートナーとして、リハビリを提供しています。

私たちが目指すのは、長期にわたる健康と機能の回復です。

ぜひ当施設もご利用ください。

よくあるご質問

- 再生医療の1種、2種、3種の違いは何ですか?

- 第1種は幹細胞などを用いる治療で、心臓疾患や脊髄損傷などの治療に応用されます。第2種は3Dバイオプリンティングなどの技術を用いて人工的に組織や臓器を作成して移植する治療です。第3種は遺伝子治療で、遺伝子の改変や導入により遺伝的疾患や癌の治療に応用されています。

- 再生医療は保険適応になりますか?

- なる場合があります。日本においては、再生医療の一部が条件付きで保険適用されています。例えば、特定の幹細胞治療や再生軟骨治療が保険対象となっています。しかしながら、多くの再生医療技術は保険適用外の場合が多く医療費は高額です。確率した治療と認められた場合には、保険適用の拡大が期待されます。

<参照元>

再生医療について | 厚生労働省:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/saisei_iryou/index.html

日本再生医療アテンドセンター:https://jarm-ac.com/

歯科再生医療協会:https://pulp1.drma.or.jp/

関連記事

幹細胞治療を含む再生医療はどんどん注目を浴びていますが、実施するにあたって安全性の確保は必須と言えます。一口に幹細胞治療といってもどの組織からとるのか、どの程度培養するのかなどの情報は重要となります。この記事では当院での具体的な方法も述べながら、投与速度や採取方法について述べていきます。

外部サイトの関連記事:再生医療は脊髄損傷治療の希望となっているのか?