<この記事を読んでわかること>

合併症の早期発見と医療機関での対応策

最新のリハビリテーション技術とその効果

薬物療法や外科的治療の進歩と選択肢

脳梗塞の合併症を防ぐには、再発の予防や廃用症候群を防ぐこと、さらに嚥下障害や深部静脈血栓症への対策が重要です。

そのために、高血圧や糖尿病などの生活習慣病の予防およびしっかりした管理が求められます。

最新の治療法として、発症早期の血栓回収療法、再生医療が注目されています。

合併症の早期発見と医療機関での対応策

この記事では合併症の早期発見と医療機関での対応策について解説します。

脳梗塞の合併症を早期に発見し、適切に対応することは、患者さんの予後に大きく影響します。

主な合併症として、誤嚥性肺炎、深部静脈血栓症、廃用症候群などがあります。

誤嚥性肺炎は、嚥下機能が低下し、唾液や食べ物が気道に入ることで起こります。

発熱、咳、呼吸困難が初期症状として現れます。

対応策として、嚥下機能を評価し、必要に応じて嚥下訓練やとろみをつけた食事を提供することが予防につながります。

深部静脈血栓症は、長期間の安静により血流が滞り、下肢の静脈に血栓ができることで起こります。

ふくらはぎの腫れや痛み、発赤が初期症状として見られます。

血栓が肺に移動すると肺塞栓症を起こすので注意が必要です。

これを防ぐため、医療機関では早期の離床を促すとともに、弾性ストッキングの着用が有効です。

廃用症候群は、活動量の低下によって筋力の衰えや関節の動きが悪くなることで起こります。

対応が遅いと、寝たきりにつながります。

最新のリハビリテーション技術とその効果

この記事では、最新のリハビリテーション技術とその効果について解説します。

最近、脳梗塞のリハビリテーション技術は大きく進歩し、さまざまな方法が開発されています。

特に、ロボットを活用したリハビリや仮想現実(VR)技術、経頭蓋磁気刺激(TMS)といった新しい手法が注目されています。

ロボット支援療法では、歩行や手の動きをサポートする装置を使い、効率的な運動訓練を行うことで、早期の機能回復を促します。

特に、歩行リハビリではロボットスーツを装着することで、麻痺した足の動きを補助し、正しい歩行のリズムを学ぶことができます。

VR技術を使ったリハビリでは、視覚や聴覚への刺激が神経回路を活性化し、運動機能や認知機能の回復を助けます。

また、TMSは磁気刺激によって脳の神経細胞を活性化し、麻痺した手足の動きを改善します。

特に、脳卒中後の上肢リハビリに有効で、従来のリハビリと組み合わせることでより高い効果が期待されています。

さらに、AIを活用したシステムも導入され、患者の動きをデータ分析し、最適なリハビリプログラムの提供が期待されています。

薬物療法や外科的治療の進歩と選択肢

この記事では薬物療法や外科的治療の進歩と選択肢について解説します。

最近、脳梗塞の治療は大きく進歩し、患者さんの病態に合わせた選択肢が増えています。

薬物療法では、発症直後の超急性期治療として血栓を溶かす治療が重要です。

特に、tPA(組織プラスミノーゲン活性化因子)の静脈投与は、発症後4.5時間以内に行うことで血栓を溶かし、血流を回復させる効果が期待できます。

また、血栓が再びできるのを防ぐために、抗血小板薬や抗凝固薬が必須ですが、新しい抗凝固薬(DOAC)は、従来のワルファリンに比べて出血のリスクが低く、使いやすいため広く使用されています。

一方、外科的治療では、血栓回収療法が急速に普及しています。

この治療は、発症後6〜24時間以内の一部の患者に適応され、カテーテルを使って血管内の血栓を直接取り除く方法です。

特に、大きな血管が詰まった脳梗塞に対しては、tPA単独では十分な効果が得られない場合でも、この治療によって良好な回復が期待できます。

さらに、脳梗塞の再発を防ぐために、頸動脈の狭窄を改善する手術として、頸動脈内膜剥離術(CEA)や頸動脈ステント留置術(CAS)が行われることもあります。

まとめ

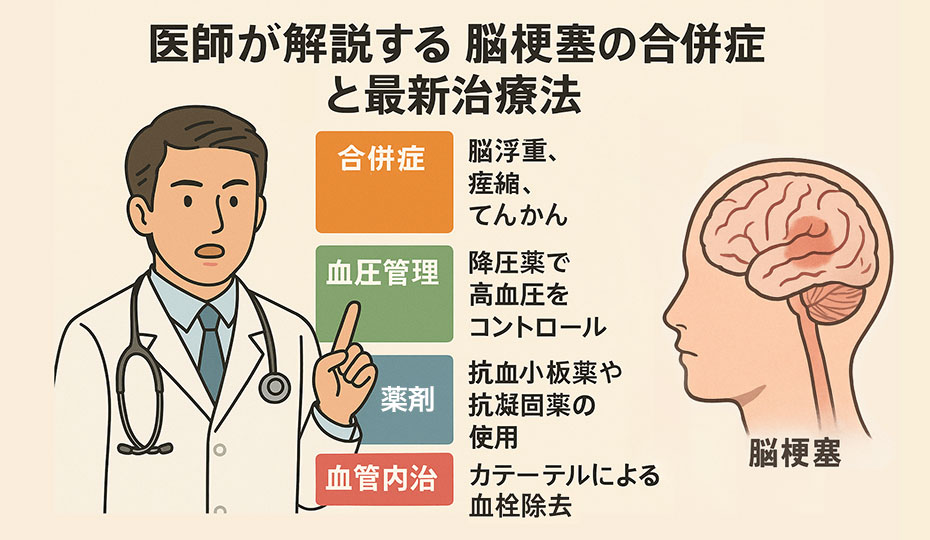

今回の記事では、医師が解説する脳梗塞の合併症管理と最新治療法について解説しました。

脳梗塞は脳を栄養する血管が閉塞することにより脳神経が壊死する疾患です。

そのため、さまざまな後遺症が残る可能性が高いです。

壊死した脳神経が再生すると、後遺症は軽減しますが、現在の治療ではなかなか難しいのが現状です。

そのため、再生治療が注目されています。

ニューロテック®は、「神経障害は治るを当たり前にする」ことを目的とした取り組みです。

その代表的な治療法であるリニューロ®は、「狙った脳・脊髄損傷部の治癒力を高める治療」を提供します。

リニューロ®では、同時刺激×神経再生医療®により、神経回路の再構築を促進します。

さらに、骨髄由来間葉系幹細胞を用いることで、神経修復の可能性を高めます。

また、神経再生リハビリ®を併用することで、神経回路の強化をサポートします。

脳梗塞脊髄損傷クリニックなどでは、リニューロ®を提供し、神経障害の改善を目指しています。

これらの治療法は、脳梗塞の後遺症で苦しむ患者さんに対して期待が持てる治療となるでしょう。

よくあるご質問

- :脳梗塞の合併症対策は?

- 再発予防として高血圧や糖尿病を適切に管理することが大切です。

また、長期間の寝たきりを防ぐための早期のリハビリが重要です。

嚥下障害がある場合は、誤嚥性肺炎を防ぐために嚥下訓練や食事の工夫が必要です。 - 脳梗塞の三大合併症は?

- 誤嚥性肺炎、深部静脈血栓症、廃用症候群が代表的なものです。

誤嚥性肺炎は、嚥下機能の低下により食べ物や唾液が誤って気道に入ることで発症します。

深部静脈血栓症は、長期間の安静により血流が滞ることで血栓ができ、肺塞栓症を起こすことがあります。

廃用症候群は、活動量の低下により筋力や関節機能が低下する状態です。

(1)脳梗塞・TIA|脳卒中治療ガイドライン|日本神経治療学会:https://www.jsnt.gr.jp/guideline/img/nou2009_02.pdf

(2)脳卒中治療ガイドライン2021[改訂2023]|日本脳卒中学会:https://www.jsts.gr.jp/img/guideline2021_kaitei2025_kaiteikoumoku.pdf

・脳卒中の概要|MSDマニュアル:https://www.msdmanuals.com/

関連記事

脳卒中は、脳への正常な血液の流れが妨げられ、脳が酸素不足に陥ることで起こります。これが脳のなかの血管が破裂して起こる場合は、出血性脳卒中(脳出血)と呼ばれます。脳出血は、出血したあとの血液の塊や出血後にできる浮腫が周辺の脳を圧迫し続けることで、脳細胞がさらにダメージを受けます。したがって、脳出血の前兆や発症しても早い段階で気付き、適切な治療を行うことで、大きな合併症や後遺症を軽減させることができます。そこで今回は、脳出血の早期発見の助けとなるように、その前兆や初期症状、またセルフチェックのポイントについてご説明します。

顔面神経麻痺は脳梗塞や外傷・腫瘍・ウイルス感染などさまざまな原因で生じますが、脳梗塞が原因の場合は症状の出方や麻痺の部位が特徴的です。脳梗塞はその後の予後において早期発見が重要であるため、特徴を知って早期発見・早期治療に努めましょう。この記事では、脳梗塞による顔面神経麻痺の診断と治療法について詳しく解説します。

外部サイトの関連記事:脳梗塞後に注意すべき三大合併症とは