<この記事を読んでわかること>

再生医療後のリハビリで「できること」が増える可能性

食事・運動・睡眠など生活習慣の改善が脳機能を支える

神経障害患者に家族ができるサポートと社会資源の活用法

再生医療は損傷した組織や臓器の修復を目指す治療であり、リハビリや日常生活支援と組み合わせることで、その効果が最大限に引き出されます。

具体的には、リハビリによって再生された組織の機能的統合が促進され、可動域や筋力の回復が進みます。

また、日常生活支援によって、長期的な機能維持が期待されます。

再生医療後のリハビリで「できること」が増える可能性

この記事では、再生医療後のリハビリで「できること」が増える可能性について解説します。

再生医療は、損傷した組織を構造的に回復することが可能です。

でも、機能が十分に回復している状態ではありません。

そのため、リハビリによって新たに形成された組織を実際の動作や日常生活の中で活用できるように訓練することが不可欠です。

リハビリでは、筋力の強化や関節可動域の拡大、バランス能力や協調運動の再獲得を目指し、神経の再教育を促します。

これにより、歩行、自立した食事、更衣、排泄といった基本的動作が可能になるだけでなく、趣味や仕事復帰といったより高度な活動にもつながります。

特に、神経、筋肉、骨などの再生医療後は、リハビリの質と量が機能回復の程度を左右する重要な要素となります。

さらに、患者さん自身の「できた」という成功体験の積み重ねが、自己肯定感を高め、心理的な自信や意欲の向上にも直結します。

したがって、再生医療後のリハビリは単なる補助的役割ではなく、機能の最大化と生活の質(QOL)向上を実現するための重要なステップです。

食事・運動・睡眠など生活習慣の改善が脳機能を支える

この記事では、食事・運動・睡眠など生活習慣の改善が脳機能を支えるについて解説します。

食事、運動、睡眠における生活習慣の改善は、脳機能を支えるうえで極めて重要な役割があります。

まず、栄養バランスの取れた食事は、脳のエネルギー源となるだけでなく、神経伝達物質の合成や神経細胞の修復に必要なビタミン、ミネラル、脂質などを供給します。

特に、オメガ3脂肪酸や抗酸化物質を多く含む食材は、認知機能低下の予防に効果があることが報告されています。

次に、定期的な運動は血流を促進し、脳への酸素供給を高めるとともに、脳内で神経細胞の新生を促す脳由来神経栄養因子(BDNF)の分泌を増やします。

これにより、記憶力や集中力の向上、ストレス耐性の強化が期待されます。

さらに、質の高い睡眠は、脳内の老廃物を除去し、情報の整理や記憶の固定化を行う重要な時間です。

慢性的な睡眠不足は、注意力や判断力の低下を引き起こし、長期的には認知症リスクを高めることが指摘されています。

これらの生活習慣の改善によって、脳を健康に保つことが可能です。

つまり、心身の健やかなパフォーマンスを支える土台作りとなります。

神経障害患者に家族ができるサポートと社会資源の活用法

この記事では、神経障害患者に家族ができるサポートと社会資源の活用法について解説します。

神経障害患者に対して家族ができるサポートは、身体的介助だけでなく、心理的支えや社会参加を促す環境づくりにも及びます。

日常生活動作の補助やリハビリのサポートを行う一方で、患者の自己肯定感を高め、できることを引き出す手助けが重要です。

また、病状やリハビリの進行状況に応じて、適切な励ましや共感を通じて、患者の意欲を支えることも求められる役割です。

一方で、家族のみで支援を抱え込むことは負担が大きく、適切な社会資源の活用が不可欠です。

訪問リハビリテーション、デイケア、福祉用具の貸与、介護保険サービス、障害者手帳による支援制度を積極的に利用することが重要です。

結果、患者本人だけでなく家族の負担軽減にもつながります。

医療ソーシャルワーカーやケアマネジャーに相談し、必要な支援制度を整理してもらうことが有効です。

また、同じような経験をもつ家族会や患者会に参加することで、情報交換や精神的な支えを得ることも一案です。

まとめ

今回の記事では、再生医療とリハビリ・日常生活支援の相乗効果について解説しました。

再生医療は損傷した組織の構造的な修復を可能にします。

でも、それだけでは十分な回復とはいえません。

再生した組織が実際の動作や生活動作に適応するように機能を回復する必要があります。

そのためには、リハビリや日常生活支援を組み合わせる必要があります。

この連携によって、再生医療の真価が発揮されます。

疾患によっては、いままで不可能であった患者さんの自立や社会復帰が可能となるため、再生医療の必要性は一層高まっています。

再生医療の実際例として、「神経障害は治るを当たり前にする取り組み」を、ニューロテック®と定義しています。

また、脳卒中や脊髄損傷、神経障害の患者さんに対する『狙った脳・脊髄損傷部の治癒力を高める治療』を、リニューロ®と定義しました。

具体的に、リニューロ®とは、同時刺激×神経再生医療Ⓡにて『狙った脳・脊髄損傷部の治癒力を高める治療』です。

また、その治療効果を高めるために骨髄由来間葉系幹細胞、神経再生リハビリ®の併用をお勧めしています。

ニューロテック、脳梗塞脊髄損傷クリニックなどでは、脳卒中・脊髄損傷を専門として、狙った脳・脊髄損傷部の治癒力を高める治療『リニューロ®』を提供し、神経障害の軽減を目指しています。

これらの治療は、これまで機能回復が望めなかった疾患を有する患者さんに期待が持てる治療となるでしょう。

よくあるご質問

- 神経再生リハビリとは?

- 損傷した神経の再生や機能回復を促進するために行われるリハビリのことです。

具体的には、運動療法、感覚刺激、電気刺激療法などを用いて神経機能の回復をめざします。

再生医療との併用で効果が高まる点が特徴です。 - 幹細胞による再生医療とは?

- 幹細胞は、自己複製能と多分化能を持つ万能細胞です。

この特徴を利用して、損傷した組織や臓器の修復・再生を目指す治療です。

患者自身の細胞や他者由来の細胞を採取し、体外で培養・分化させた後、損傷した組織や臓器に移植することで、失われた機能の回復をめざします。

(1)The American Journal of Clinical Nutrition 2023; 117: pp1096–1109

(2)J Psychiatr Res 2015; 60: pp 56–64.

関連記事

脳出血後には、なるべく早めにリハビリを開始することが大切です。脳出血発症数ヶ月後には、回復期のリハビリをすることが必要となります。この記事では、脳出血後の回復期にやっておくべきことについて、リハビリや復職、運転再開など社会復帰のためのポイントも解説していきます。

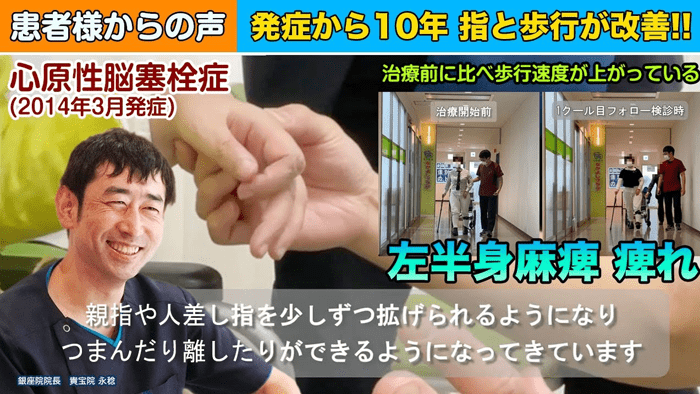

2014年3月に心原性脳梗塞を発症された患者様です。リハビリを担当した作業療法士が参加していた家族向けリハビリ講習会で知り合い、再生医療についてお知りになったそうです。年数は経過していたものの、再生医療をすることで少しでも好転する可能性があれば…と治療に踏み切られました。

外部サイトの関連記事:早期から始めるリハビリテーションの重要性