<この記事を読んでわかること>

脳出血の部位別症状がわかる

脳出血の好発部位がわかる

脳出血の部位に関わらず出現する症状がわかる

脳出血は脳内部で出血を引き起こす病気ですが、実は出血を起こしやすい部位は被殻や視床、小脳などある程度決まっています。

また、部位によって司っている機能も異なるため、好発部位それぞれに特徴的な症状を認めます。

そこでこの記事では、脳出血の好発部位と部位別の特徴や症状について詳しく解説します。

脳出血の部位別症状の影響を知る

脳出血は脳を栄養する血管が破綻し、脳への血流が途絶することでさまざまな神経症状が出現する病気です。

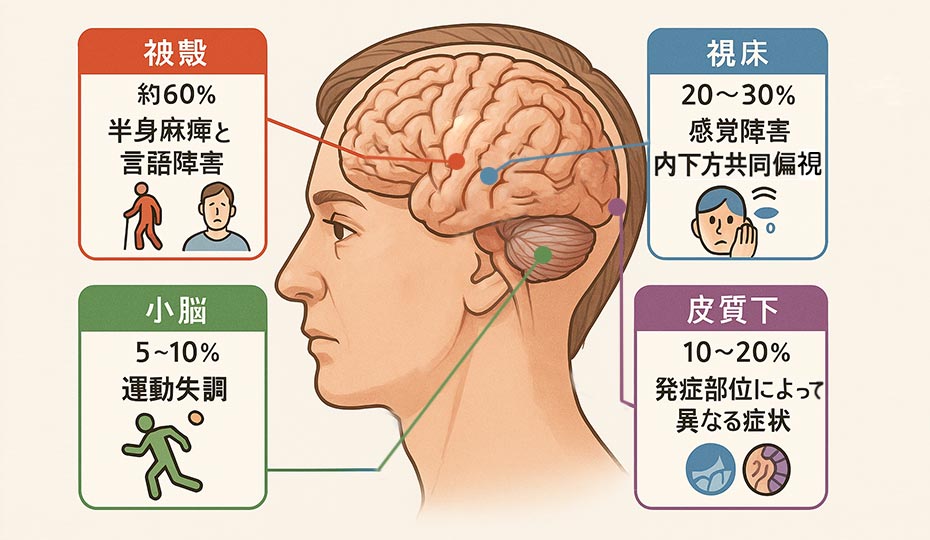

実は脳出血には好発部位があり、具体的には下記のような部位で発症しやすく、またそれによって伴う特徴的な症状も下記のとおりです。

- 被殻(約60%):半身麻痺と言語障害

- 視床(20〜30%):感覚障害や内下方共同偏視

- 小脳(5〜10%):運動失調

- 皮質下(10〜20%):発症部位によって異なる症状

脳は部位によって司る機能が異なるため、障害される部位によって出現する症状も異なります。

最も脳出血を起こしやすい被殻は脳深部に位置しており、麻痺などの運動機能障害や言語障害が特徴的です。

被殻の近くに位置する視床出血の場合は、感覚障害や内下方共同偏視を生じやすく、小脳出血の場合は運動失調が主な症状です。

一方で、皮質下出血とは脳の表面の大脳皮質における出血であり、その部位が前頭葉なのか後頭葉なのか、側頭葉なのかによっても出現する症状は異なります。

また、必ずしも出血部位と出現する症状が一致するわけではありません。

どの部位の出血でも頭痛や嘔気・嘔吐、見当識障害などの症状をきたす可能性があり、出血部位が広範になれば血腫によって他の部位も圧迫を受けるため、さまざまな症状が複合的に生じる可能性があります。

被殻出血が引き起こす運動障害と片側麻痺

脳出血の中でも最も起こりやすい被殻出血では、錐体路の障害が特徴的です。

錐体路とは大脳皮質から生じる運動の指令が身体に伝わるまでの一連の神経回路のことを指し、下記のような経路を辿ります。

大脳皮質⇨内包後脚⇨中脳大脳脚⇨橋⇨延髄⇨延髄錐体交差⇨脊髄⇨末梢神経

被殻のすぐ内側には内包が位置しているため、被殻における出血では内包の機能も障害され、大脳皮質から生じる運動の指令が身体に届かなくなることで麻痺が出現します。

また、錐体路は延髄下部の錐体交差で左右反転して下降するため、左被殻出血の場合は右半身麻痺、右被殻出血の場合は左半身麻痺と左右反転する点が特徴です。

視床出血の症状:感覚障害やしびれに注意

被殻出血に次いで多い視床出血の特徴は、感覚障害やしびれです。

これは、身体から入力された感覚の情報を脳に伝導する脊髄視床路が障害されることで生じ、脊髄視床路は下記のような経路をたどります。

皮膚の侵害受容器⇨末梢神経⇨脊髄(左右反転)⇨視床⇨大脳皮質

例えば、右手に針を刺すと侵害受容器から末梢神経にその刺激が入力され、頸髄に伝達されます。

頸髄では左側の脊髄視床路を上行し、左の視床に伝達され、最終的に左大脳半球の大脳皮質に投射されることで痛みを感じるわけです。

そのため、視床出血が生じると左右反対側の半身に痺れや感覚鈍麻などの感覚障害が出現します。

小脳出血が示す平衡感覚の異常と歩行困難

小脳は大脳皮質からの情報(今から行う運動の指令)と、末梢神経からの情報(各筋肉の位置や収縮の度合い)を照合し、スムーズで正確な運動を可能にする脳の一部です。

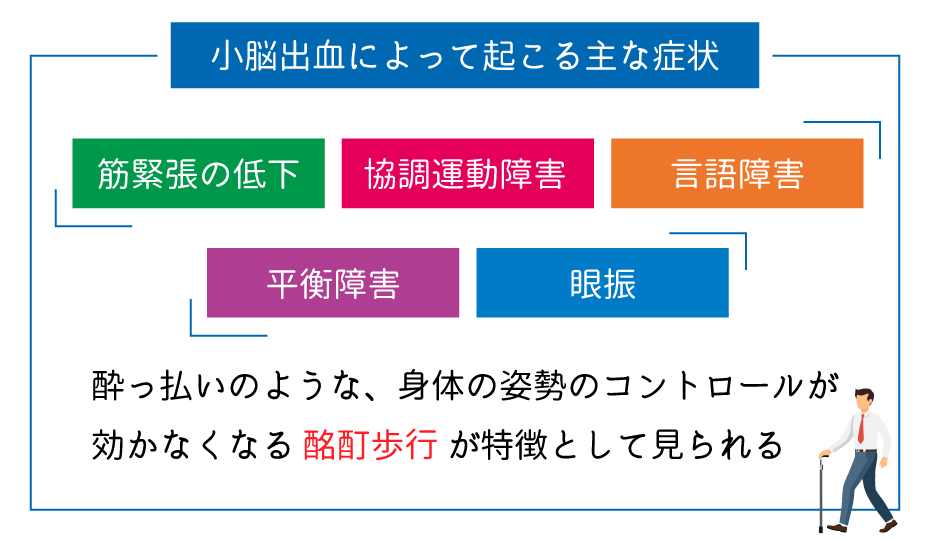

そのため、小脳出血によって小脳の機能が障害されると、下記のような症状が出現します。

- 筋緊張の低下

- 協調運動障害

- 平衡障害

- 言語障害

- 眼振

小脳出血では、身体の姿勢のコントロールが効かなくなることで酔っ払いのような、いわゆる酩酊歩行が認められます。

また、体幹を左右に大きく振りながらの歩行となる点が特徴的です。

まとめ

今回の記事では、脳出血の部位別症状について詳しく解説しました。

この記事で紹介したように、脳出血は発症部位によって出現しやすい症状も異なりますが、共通して頭痛や嘔気、意識障害などの症状が出現する病気です。

対応が遅れて脳細胞が虚血に陥ると、不可逆的なダメージによって麻痺やしびれなどの後遺症が残ってしまうため、注意が必要です。

現状では重篤な後遺症が残った場合に改善する術はリハビリテーション以外になく、仮にリハビリテーションを行なってもこれらの後遺症を根治することは困難です。

一方で、近年では脊髄出血の後遺症に対する新たな治療法として再生医療が大変注目されています。

ニューロテックメディカルでは、「ニューロテック®」と呼ばれる『神経障害は治るを当たり前にする取り組み』も盛んです。

「ニューロテック®」では、狙った脳・脊髄損傷部の治癒力を高める治療『リニューロ®』を提供しています。

また、神経機能の再生を促す再生医療と、デバイスを用いたリハビリによる同時治療「同時刺激×神経再生医療Ⓡ」によって、これまで改善の困難であった脳出血に伴う後遺症の改善が期待できます。

よくあるご質問

- 脳出血の部位による症状は?

- 脳出血は部位によって出現しやすい症状が異なります。

被殻出血では麻痺が出現しやすく、視床出血では感覚障害が出現しやすいです。

また、皮質下出血の場合、前頭葉や頭頂葉、側頭葉などの部位によっても出現しやすい症状が異なります。 - 脳出血の好発部位は?

- 脳出血の好発部位は、被殻や視床、小脳、皮質下などが挙げられます。

特に被殻や視床は脳の深部に位置しており、運動機能や感覚能力において非常に重要な役割を持つ部位であるため、出血するとさまざまな症状が出現します。

(1)脊髄視床路(痛みの伝導路)|東京医科大学:https://tmuortho.net/sekitsuiblog/sekizuishisyouro/

(2)歩行・姿勢の適応制御における小脳の役割|J STAGE:https://www.jstage.jst.go.jp/article/cjpt/2014.41.1/0/2014.41.1_132/_pdf/-char/ja

関連記事

高血圧は脳出血の最大の原因であり、高血圧によって生じる脳出血を高血圧性脳出血と呼びます。一度発症してしまうと麻痺やしびれ、言語障害、意識障害などさまざまな後遺症を残す可能性もあるため、未然に発症を予防することが重要です。この記事では、高血圧と脳出血の関係性や初期症状、予防方法について詳しく解説します。

脳出血は脳の血管が破綻し、脳細胞が圧迫される病気です。主な原因は高血圧による動脈硬化の進展ですが、先天的に形成される脳動脈瘤の破裂によっても発症する可能性があります。一度発症すると後遺症を残す可能性があり、発症を予防することが重要です。この記事では、脳出血の発生原因と症状の関連性について徹底解説します。

外部サイトの関連記事:脳出血後に家族ができる事とは?