<この記事を読んでわかること>

再生医療に使われる細胞の種類と、それぞれの特徴や課題がわかる。

脳卒中に対する再生医療の適用例や、治療による改善の可能性がわかる。

再生医療の今後の展望や、現時点での課題・注意点がわかる。

脳梗塞や脳出血などの脳卒中は、発症後に麻痺や感覚障害といった後遺症が残ることが多く、リハビリだけでは十分な回復が難しいケースもあります。

そこで近年注目されているのが、幹細胞を活用した再生医療です。

本記事では、ES細胞・iPS細胞・MSCといった再生医療に用いられる細胞の種類や特徴をわかりやすく紹介します。

再生医療の基本とその仕組みや種類

再生医療とは、病気や怪我などで機能不全に陥った組織や臓器を再生させる医療のことです。

薬を作るための再生医療技術の応用も期待されています。

以下のような物が用いられています。

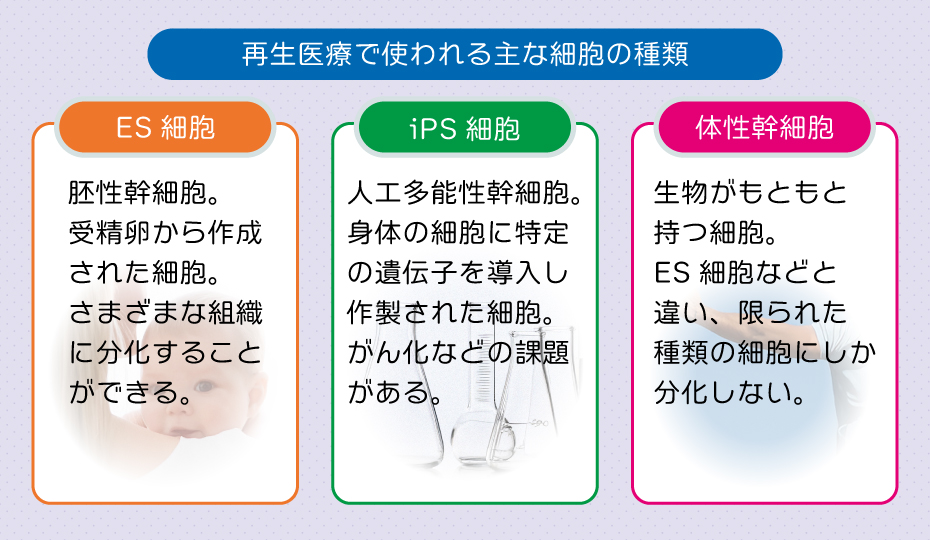

ES細胞(胚性幹細胞)

受精卵から作成された細胞のことです。

眼や筋肉、骨などさまざまな組織に分化することができます。

一方で、倫理面の課題があります。

iPS細胞(人工多能性幹細胞)

身体の細胞に特定の遺伝子を導入し、作製された細胞のことです。

こちらもさまざまな組織に分化することができますが、がん化などの課題があります。

体性幹細胞

生物がもともと持つ細胞のことです。

限られた種類の細胞にしか分化しません。

例えば、造血幹細胞などがあり、これは赤血球、白血球、血小板などに分化していきます。

脳卒中患者への適用例と効果

再生医療は、脳卒中患者さんの治療に対してもその効果が期待されています。

脳卒中は、脳梗塞や脳出血、くも膜下出血を総称した脳血管障害のことです。

脳の血管が閉塞、破裂することで脳に重大なダメージを与え、意識障害や手足の麻痺などの重い後遺症を残す疾患です。

死亡するリスクも高く、救命されても50%以上の方が後遺症による障害を抱えています。

日本では、心臓病の次に脳血管障害が死因として多いものになっています。

また、発症後に後遺症を残す疾患としても、第1位となります。

脳梗塞は脳血管の中に血栓が形成されることによって引き起こされる病態のことです。

酸素が不足することで、神経細胞が死んでしまいます。

脳梗塞は脳卒中のうち、約7割を占めています。

さて、こうした脳梗塞に対する再生医療としては、幹細胞移植の研究が進んでいます。

幹細胞移植によって、虚血になった際に死んでしまった細胞と新しい細胞が入れ替わるという効果が期待されています。

また、幹細胞から分泌される多くのタンパク質やサイトカインによる効果(パラクライン効果)も考えられています。

間葉系幹細胞(MSC)は、腫瘍壊死因子の発現を減少させ、抗炎症効果や抗アポトーシス効果をもたらす可能性があると報告されています。

MSCにはいろいろな物がありますが、脳梗塞の治療には骨髄由来の細胞を使用することが多いです。

さらに、MSCは内皮細胞やグリア細胞、神経細胞に分化する可能性もあり、将来的には失われた神経細胞と置換できる可能性があることも示唆されています。

また、幹細胞培養上清という、幹細胞を培養した際にできる上澄み液には、さまざまな物質が含まれています。

例えば、タンパク質やサイトカインなどが含まれ、脳梗塞による神経障害を改善するおもな要因として知られています。

ニューロテックメディカルでは、脳神経障害に対する再生医療とリハビリテーションを組み合わせた、同時刺激×神経再生医療を行っています。

例えば、右脳出血後の後遺症によって、左半身の麻痺や感覚障害などがある患者さんで、幹細胞点滴治療と同時リハビリ、自己由来サイトカイン治療を行ったケースがあります。

治療後には、左上肢の麻痺や感覚障害は改善していることが示されました。

当YouTubeの症例動画もご参照ください

このような治療は、発症からある程度時間が経過しても麻痺などの後遺症が残る方や、従来のリハビリでは改善が乏しかった方に対して、選択肢となり得ます。

再生医療の今後の展望と課題

脳卒中に対する再生医療は、現時点ではその効果や副作用についてはまだ研究段階です。

骨髄由来MSCの臨床試験の結果としては、MSC移植90日後、脳血管障害を判定するスコアに統計学的に有意な改善はなかったものの、足の運動機能が改善したという報告や、日常生活の患者の身体の機能の改善が見られたという報告があります。

こうした臨床試験では、特に重大な副作用が認められていないというのも着目すべき点の一つです。

またMSC以外の幹細胞として、神経幹細胞(NSC)も脳梗塞に対する治療効果が示されたという研究があります。

メカニズムは明らかにはなっていませんが、細胞の置換などが関与しているのではと考えられています。

しかし、NSCはヒトの胎児由来であり、倫理的な問題があります。

他には、iPS細胞や、EC細胞から分化誘導したNSCを利用することで、倫理面や細胞源についての問題は解決できると考えられます。

しかし、ヒトへの利用の場合には、腫瘍形成に関する安全性を十分に注意する必要があります。

まとめ

脳卒中は命に関わる深刻な病気であり、回復後も手足の麻痺や感覚障害などの後遺症が残るケースが多くあります。

そうした中で、再生医療は新たな治療法として期待が集まっています。

特に、骨髄由来の間葉系幹細胞(MSC)や幹細胞培養上清などを用いた研究では、神経細胞の保護や修復、さらには再生の可能性まで示唆されています。

ただし、再生医療はまだ発展途上の技術であり、確立された標準治療とはいえません。

現在も多くの臨床研究が進行中であり、安全性や長期的な効果を慎重に見極める必要があります。

また、細胞の種類や供給源によっては倫理的な課題も存在します。

今後は、治療成績や副作用のデータを蓄積し、再生医療をより安全かつ効果的に活用するための体制整備が求められます。

脳卒中の後遺症で悩む方にとって、再生医療は希望となり得る分野です。

信頼できる医療機関で最新の情報を確認し、慎重に選択していくことが大切です。

よくあるご質問

- 脳卒中の新しい治療法は?

- 近年、幹細胞を活用した再生医療が注目されています。

特に、骨髄や脂肪由来の幹細胞を用いた治療法が研究されており、損傷した脳神経や血管の修復、再生を促す可能性が期待されています。 - 再生医療で用いられる治療にはどんな種類がありますか?

- 再生医療には、幹細胞治療、細胞外小胞(エクソソーム)治療、神経成長因子の投与、遺伝子治療などがあります。

これらの治療法は、損傷した組織や臓器の修復・再生を目的としています。

(1)再生医療とは|厚生労働省:https://www.mhlw.go.jp/topics/2014/01/dl/tp0120-06-02p.pdf

(2)再生医療を利用した脳梗塞治療について.人工臓器.2023;52(3):202-207.:https://www.jstage.jst.go.jp/article/jsao/52/3/52_202/_pdf/-char/ja

関連記事

脳梗塞と脳出血は、いずれも「脳卒中」とも呼ばれますが、その原因や症状、治療法は大きく異なります。脳梗塞は血管が詰まることで脳に血液が届かなくなるのに対し、脳出血は血管が破れて脳内に出血が起こる病気です。高血圧や心房細動などのリスク因子や、発症年齢の違い、前兆としての一過性脳虚血発作(TIA)についても詳しく解説します。

幹細胞治療は、近年再生医療の分野で注目を集めている治療法です。失われた組織や損傷した臓器を修復・再生する可能性を持つため、骨髄疾患や皮膚疾患、心臓病、神経障害などの新たな選択肢として期待されています。この記事では、幹細胞治療の基本的な仕組みから治療の流れ、適応条件についてわかりやすく解説します。

外部サイトの関連記事:神経障害にはなぜ骨髄由来の幹細胞治療が最適なのか