<この記事を読んでわかること>

頚椎症性脊髄症がなぜ起こるのか、その原因と病態のしくみがわかる。

初期から進行までの症状と、重症化によるリスクがわかる。

早期に気づくための症状の見分け方と、重症化を防ぐための診断・対応のポイントがわかる。

頚椎症性脊髄症は、加齢によって頚椎が変形し、脊髄が圧迫されることで発症する病気です。

手のしびれや歩行のふらつきなどの症状が徐々に進行しますが、日常生活での工夫を行うことによって症状の悪化の予防が期待できます。

今回の記事では、頚椎症性脊髄症の原因や症状がどのように進行するのか、さらに予防方法について解説します。

加齢による頚椎の変性とその影響

頚椎症性脊髄症は、中高年以降に多く見られる加齢性の疾患で、頚椎の変性によって脊髄が徐々に圧迫されることで発症します。

頚椎の変化としては、椎間板の変性による狭小化や、骨の棘(骨棘:こつきょく)の形成、椎間板の後方への膨隆などが挙げられます。

これにより頚椎の脊柱管が狭くなり、脊髄への慢性的な圧迫が生じます。

また、頚椎の前後屈による不安定性や、軽微な外傷(例:転倒、急激な首の動き)が加わることで、潜在的に存在していた脊髄圧迫が顕在化し、麻痺などの神経症状が出現することがあります。

これらの要因が複合的に関与するため、発症には個人差があり、症状の現れ方も多様です。

ここでは、脊髄症の症状をご紹介しましょう。

頚椎脊髄症は、上肢のしびれから発症することが多いです。

両側の手の症状が同時に始まる場合と、片側から始まりその後両側に及ぶ場合、あるいは片側だけの症状が続く場合もあります。

しびれがなく、筋力の低下や筋肉の萎縮が徐々に進む場合もあります。

また、感覚の障害も起こりえます。

頚椎症性脊髄症の場合、より広範囲な上肢の感覚障害が起こる傾向があります。

例えば、頚椎C3/4椎間のレベルでの脊髄障害の場合、C5の領域だけでなく上肢全体、C4/5椎間ではC6の髄節のみならず手の全体に、C5/6椎間では親指を除く4本の指に感覚障害を認めることが多いです。

その他には運動障害や腱反射の異常などが起こるケースもあります。

初期症状から進行症状までの経過

頚椎症性脊髄症の症状は徐々に進行することが多く、初期には手のしびれや細かい作業のしづらさといった、手指の巧緻運動障害がみられます。

ボタンのかけ外しが難しくなる、箸を使いにくくなるといった日常の小さな変化が、初期のサインとなることもあります。

病状が進行すると、歩行時のふらつきや足の突っ張り感など、下肢にも症状が波及することがあります。

また、重症化した場合には膀胱直腸障害(排尿・排便のコントロールが困難になる)をきたすこともあります。

一方で、軽症の段階で診断された場合には、経過観察や保存的治療により進行を抑えることが可能であり、比較的良好な予後が得られることもあります。

ただし、「軽症」の定義は明確に定まっておらず、年齢や生活環境によって同じ症状でも支障の程度が異なる点には注意が必要です。

若年者にとってはわずかな症状でも生活や職業に大きな影響を及ぼす場合もあり、個別の対応が求められます。

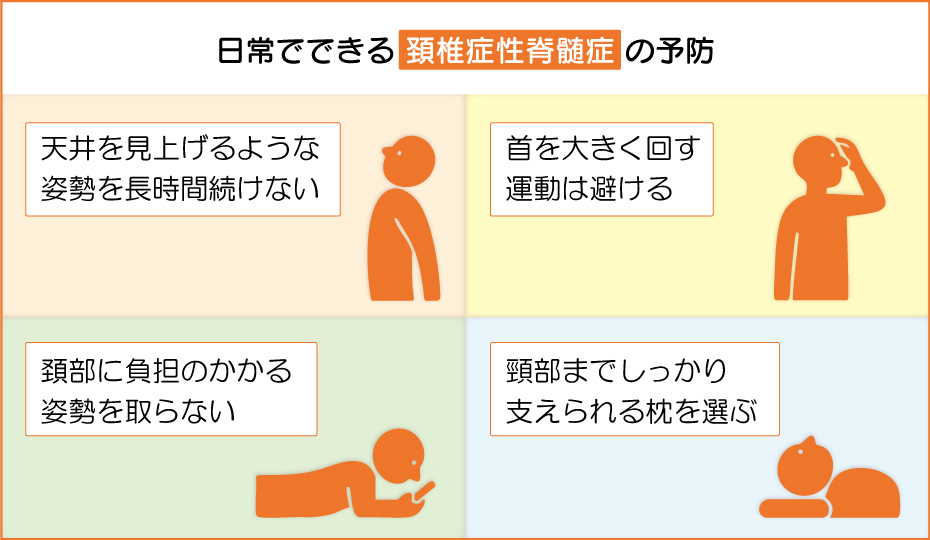

日常生活における注意点と予防策

頚椎症性脊髄症の進行予防や再発予防のためには、頚椎に過度な負担をかけず、正しい姿勢を保つことが大切です。

特に、頚椎を後方に反らす動作(後屈)は脊髄の圧迫を悪化させるリスクがあるため避ける必要があります。

以下のような日常動作には注意が必要です。

- 天井を見上げるような姿勢を長時間続けない(例:高所作業、電球の交換など)

- 首を大きく回す運動は避ける(無理なストレッチやマッサージも注意)

- うつ伏せでの読書やスマートフォン操作など、頚部に負担のかかる姿勢を取らない

- 枕は、頸部までしっかり支えられるような低めで広めのものを選ぶ

こうした予防策を日常に取り入れることで、脊髄への慢性的なストレスを軽減し、症状の進行や再発を防ぐことが期待されます。

すでに頚椎症と診断されている方では、頚椎カラー(首の保護具)を使用して首の可動域を制限し、安静を保つことが推奨される場合もあります。

また、首への急激な衝撃を避けるため、転倒防止や安全な生活環境の整備も重要です。

定期的な受診と医師の指導のもとで、自分に適した予防策を継続していくことが大切です。

まとめ

頚椎症性脊椎症は、年齢を重ねることで誰にでも起こりうる病気です。

手の痺れや細かい動作のしづらさ、歩く時のふらつきなど、小さなサインを見逃さず、早めに医療機関を受診することが大切です。

また、日頃から首に負担をかけない姿勢や習慣を心がけることで、進行を予防することも可能です。

一方で、もし脊髄の障害が進行してしまった場合でも、あきらめる必要はありません。

最近では、神経の「治る力」を引き出す再生医療が登場しています。

例えば、「ニューロテック®」という考え方では、脳卒中や脊髄損傷、神経障害に対して、「狙った脳や脊髄の回復力を高める治療」=リニューロ®という方法が行われています。

この治療では、骨髄から採取した「間葉系幹細胞」と呼ばれる細胞を使いながら、脳や脊髄の特定の部分に電気や磁気などの刺激を同時に与えることで、神経の再生を促します。

さらに、リハビリも組み合わせることで、失われた動きや感覚を少しずつ取り戻していくことが目指されています。

頚椎症性脊髄症も含め、神経の病気は「治らない」と思われがちですが、医学は進歩を続けています。

予防と治療の両面から、よりよい未来を選べる時代になりつつあるのです。

よくあるご質問

- 頸椎症性脊髄症の原因は?

- 主な原因は加齢に伴う頚椎の変性です。

椎間板の狭小化や骨棘の形成などにより、脊髄が慢性的に圧迫されることで発症します。

頚椎が加齢とともに変化することによる脊髄圧迫に加え、不安定性や外傷が加わって脊髄麻痺を発症します。 - 頚椎症性脊椎症とはどういう病気ですか?

- 首の骨である頚椎が変形し、脊髄を圧迫することで、手足のしびれや運動障害が起こる病気です。

進行すると歩行障害や排尿・排便のトラブルを伴うこともあります。

50歳以上の発症が多く、男性に多いとされています。

(1)頚椎症性脊髄症診療ガイドライン2020(改訂第3 版):https://minds.jcqhc.or.jp/

(2)頚椎症の診療.2012.臨床神経;52:469-479.:https://www.jstage.jst.go.jp/article/clinicalneurol/52/7/52_469/_pdf/-char/en

関連記事

頸椎症性脊髄症は頚椎の加齢性変化によって脊髄が圧迫され、麻痺やしびれ、歩行困難など、さまざまな神経症状をきたす疾患です。早期診断・早期治療すれば根治可能ですが、原因によっては難病にもなりうる病気のため、注意が必要です。この記事では、頸椎症性脊髄症が難病であるかどうかについて詳しく解説します。

頚椎症性脊髄症(けいついしょうせい せきずいしょう)は、加齢に伴う頚椎の変形や椎間板の拡張、靭帯が分厚くなることなどから生じる疾患です。これらの変化により、頚部の脊柱管が狭くなり、そこを通過する脊髄が圧迫されます。結果として、手や腕のしびれ、運動の制限、歩行に関する問題などの症状が現れることがあります。

外部サイトの関連記事:頚椎症性脊髄症の症状と進行