<この記事を読んでわかること>

骨髄幹細胞や脂肪幹細胞との特性比較

歯髄幹細胞の増殖能力と分化能力の優位性

再生医療における歯髄幹細胞の可能性と課題

歯髄幹細胞は、乳歯や親知らずなどの歯髄に由来する幹細胞であり、骨髄幹細胞と比較して、採取が比較的容易で倫理的問題が少ない点が特徴です。

さらに、神経などさまざまな組織への分化能を有し、免疫抑制作用も示すことから、再生医療への応用が期待されています。

骨髄幹細胞や脂肪幹細胞との特性比較

この記事では、骨髄幹細胞や脂肪幹細胞との特性比較について解説します。

いずれも再生医療において重要視される細胞ですが、神経再生を目的とした場合、骨髄幹細胞がより高い有用性を示します。

骨髄幹細胞は長年にわたり研究と臨床応用が重ねられてきた細胞であり、骨、軟骨、神経、血液などさまざまな細胞への分化能を有します。

中でも神経系への分化能に優れているため、脊髄損傷や神経疾患への応用が期待されています。

また、安全性や再生効果において検証が積み重ねられている点も有用性が高いといえるでしょう。

ただ、採取には骨髄穿刺という侵襲的な処置が必要である点は考慮する必要があるでしょう。

一方、脂肪幹細胞は、体脂肪から比較的簡単に採取可能で、抗炎症作用や免疫調整機能を有するため、美容医療や整形外科領域での研究が進行しています。

神経再生医療にも応用されております。

しかしながら、神経分化能や治療効果については骨髄幹細胞に劣るとする報告があり、臨床における信頼性や長期的な安全性の面で課題が残ります。

以上より、神経再生を目的とする場合は、これまでの科学的検証と臨床実績の観点から骨髄幹細胞がより適しているといえるでしょう。

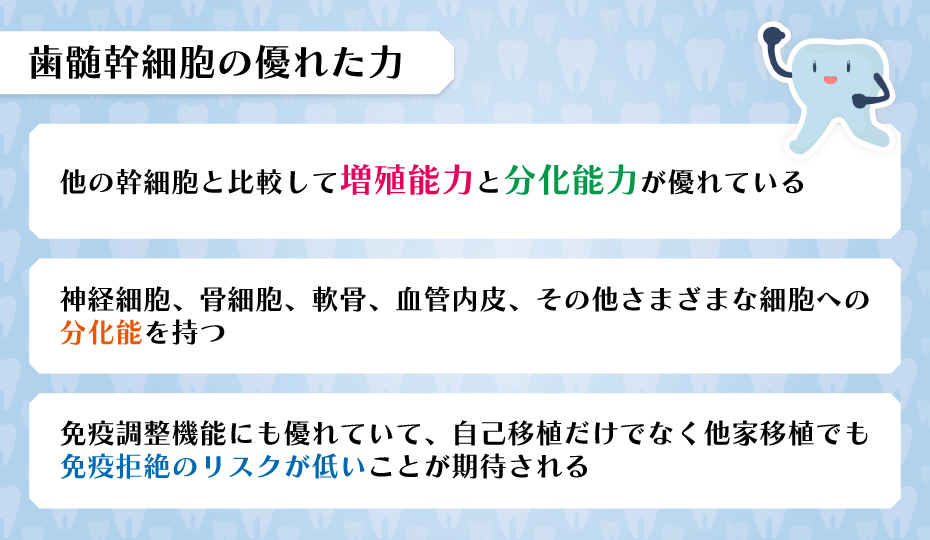

歯髄幹細胞の増殖能力と分化能力の優位性

この記事では、歯髄幹細胞の増殖能力と分化能力の優位性について解説します。

歯髄幹細胞は、乳歯や親知らずなどの歯髄組織から採取される間葉系幹細胞の一種です。

他の幹細胞と比較して、増殖能力と分化能力が優れています。

特に、若年者の乳歯由来の幹細胞は、細胞老化が少なく、しかも、自己複製能が高いため、長期培養後でも安定して増殖しやすいと報告されています。

また、歯髄幹細胞は、神経細胞、骨細胞、軟骨細胞、血管内皮細胞、さらには脂肪細胞や肝細胞様細胞への分化能を持ち、さまざまな組織再生への応用が期待されています。

特に、神経系への分化に優れ、中枢神経系疾患や脊髄損傷の再生医療への応用が期待されています。

さらに、他の間葉系幹細胞と比較して、免疫調整機能にも優れています。そのため、自己移植だけでなく他家移植においても免疫拒絶のリスクが低いことが期待されます。

歯髄幹細胞の採取は他の幹細胞と比較して、低侵襲のため、臨床応用するうえでは有望な細胞源と位置付けられるでしょう。

将来的な再生医療の中核を担う可能性が高いと考えられます。

再生医療における歯髄幹細胞の可能性と課題

この記事では、再生医療における歯髄幹細胞の可能性と課題について解説します。

歯髄幹細胞は、乳歯や親知らずの歯髄から採取される間葉系幹細胞であり、高い増殖能と多分化能により再生医療分野で注目されています。

特に、神経細胞、骨、血管、軟骨などへの分化が可能であることから、脊髄損傷、パーキンソン病、歯周病、骨欠損などさまざまな神経疾患への応用が期待されています。

さらに、比較的簡便かつ非侵襲的に採取できるため、倫理的制約も少ない点で優れた細胞供給源といえるでしょう。

また、免疫調整機能にも優れているため、自己移植だけでなく他家移植においても使用が可能となるでしょう。

一方で、課題もあります。採取された細胞の品質のばらつきや、長期培養による性質の変化、分化の制御の難しさ、安全性の検証不足などです。

臨床応用に向けては、さらなる基礎研究と治験の蓄積が不可欠です。

特に、神経や心筋など複雑な組織への再生には、ターゲットとなる細胞の誘導方法や、移植後の定着および生着に関する技術開発が必須です。

これらのことから、歯髄幹細胞は大きな可能性を秘めつつも、実用化には慎重かつ段階的な検証が必要です。

まとめ

今回の記事では、歯髄幹細胞と他の幹細胞との違いと再生医療への適用性について解説しました。

現在の医療では、損傷した神経組織を再生することが難しい神経疾患が多々あります。

このような疾患に罹患した患者さんは、後遺症により、制限された日常生活を余儀なくされています。

そのため、新たな治療として再生治療への関心が高まっています。

再生医療の実際例として、「神経障害は治るを当たり前にする取り組み」を、ニューロテック®と定義しています。

また、脳卒中や脊髄損傷、神経障害の患者さんに対する『狙った脳・脊髄損傷部の治癒力を高める治療』を、リニューロ®と定義しました。

具体的に、リニューロ®とは、同時刺激×神経再生医療Ⓡにて『狙った脳・脊髄損傷部の治癒力を高める治療』です。

また、その治療効果を高めるために骨髄由来間葉系幹細胞、神経再生リハビリ®の併用をお勧めしています。

ニューロテック、脳梗塞脊髄損傷クリニックなどでは、脳卒中・脊髄損傷を専門として、狙った脳・脊髄損傷部の治癒力を高める治療『リニューロ®』を提供し、神経障害の軽減を目指しています。

これらの治療は、これまで機能回復が望めなかった神経疾患に罹患した患者さんに期待が持てる治療となるでしょう。

よくあるご質問

- 骨髄幹細胞と脂肪幹細胞の違いは何ですか?

- 骨髄幹細胞は主に骨髄から採取され、骨、軟骨、血液細胞などへの分化に優れていますが、採取には侵襲的処置が必要です。

一方、脂肪幹細胞は脂肪組織から比較的容易に大量に採取が可能であり、再生能や免疫調整機能を有します。

両者とも再生医療に活用できますが、脂肪幹細胞は採取の容易さと増殖能の高さから注目されています。 - 脂肪由来幹細胞は脊髄損傷に効く?

- 脂肪由来幹細胞は、自己修復能、抗炎症作用、神経組織への分化能を有します。

そのため、脊髄損傷の治療においても注目されています。動物実験や初期の臨床試験では、損傷部位での炎症抑制や神経再生の促進が報告されています。

でも、臨床応用にはさらなる研究と安全性の評価が必要です。

(1)Comparative characterization of SHED and DPSCs during extended cultivation in vitro|MOLECULAR MEDICINE REPORTS 2018; 17: pp6551-6559:https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC5928637/pdf/mmr-17-05-6551.pdf

(2)遺伝子導入脂肪由来幹細胞を用いた脊髄損傷治療効果の検証|科研費:https://kaken.nii.ac.jp/ja/file/KAKENHI-PROJECT-16K20043/16K20043seika.pdf

関連記事

幹細胞培養上清液は、幹細胞を培養する過程で得られる上澄み液で、成長因子やサイトカイン、エクソソームが豊富に含まれています。本記事では、その生成方法や含有成分の詳細に加え、脳卒中・脊髄損傷治療、美容・エイジングケアなどの医療分野での具体的な活用事例を解説。再生医療の最新情報とともに、幹細胞培養上清液の可能性を探ります。

幹細胞治療は、近年再生医療の分野で注目を集めている治療法です。失われた組織や損傷した臓器を修復・再生する可能性を持つため、骨髄疾患や皮膚疾患、心臓病、神経障害などの新たな選択肢として期待されています。この記事では、幹細胞治療の基本的な仕組みから治療の流れ、適応条件についてわかりやすく解説します。

外部サイトの関連記事:再生医療に使用される臍帯・骨髄・歯髄の違いとは?