<この記事を読んでわかること>

・脳血栓の主な原因:動脈硬化との関係性

・血液の異常が原因となるケースとは?

・脳血栓の発症メカニズムをわかりやすく解説

脳血栓とは、脳の動脈に血栓ができて、血流が途絶えることで、脳梗塞を起こす疾患です。

動脈硬化が進行すると、血管壁が損傷したり、血管が細くなって血流が悪くなったりすることで血栓ができやすくなります。

主な原因は、高血圧、糖尿病、脂質異常症などの生活習慣病です。

脳血栓の主な原因:動脈硬化との関係性

この記事では脳血栓の主な原因:動脈硬化との関係性について解説します。

脳血栓の主な原因として動脈硬化が深く関係しています。

(参照サイト:脳卒中治療ガイドライン2021[改訂2023] |日本脳卒中学会)

動脈硬化とは、血管の内壁にLDL-コレステロールが蓄積し、プラークと呼ばれる固まりができることで、血管が狭くなり、弾力を失う状態です。

この状態が続くと、血流がスムーズに流れにくくなり、血管の内壁に負担がかかります。

さらに、プラークが破れると、その部分を修復しようとして血小板が集まり、血栓が作られます。

血栓が大きくなると血管をふさいでしまい、脳への血流が途絶えることで、脳細胞が酸素不足に陥り、脳梗塞が起こります。

特に、動脈硬化が進んだ血管では、血流の流れに乱れを生じやすく、血液がよどむため血栓ができやすくなります。

高血圧、糖尿病、脂質異常症などの生活習慣病に加え、加齢、喫煙、運動不足、偏った食生活なども動脈硬化を進行させる要因となります。

そのため、バランスの取れた食事、適度な運動、禁煙、ストレス管理などを意識し、生活習慣を改善することが脳血栓の予防には不可欠です。

血液の異常が原因となるケースとは?

この記事では、血液の異常が原因となるケースとは?について解説します。

(参照サイト:虚血性脳血管障害の血小板活性化と抗血小板療法 |血栓止血誌 2003; 14: pp316-325)

血液は適度な流動性を保ち、必要に応じて血が固まりやすい状態に変化するのが、血液が正常な状態です。

しかしながら、血液の粘度が上昇したり、血液凝固因子が過剰に働いたりすると、血液が固まりやすくなり、血栓ができやすくなります。

この血栓が脳の血管にできた場合は、脳血栓から脳梗塞に進展します。

血液の異常が原因となる代表的な疾患としては、多血症があります。

これは、赤血球が異常に増加する病気で、血液が濃くなり、血液の流れが悪くなることで血栓ができやすくなります。

また、凝固異常を引き起こす疾患として抗リン脂質抗体症候群があります。

この病気は、血液が異常に固まりやすい状態となるため、血栓ができやすくなります。

さらに、血小板が異常に増える本態性血小板血症なども脳血栓のリスクを高めます。

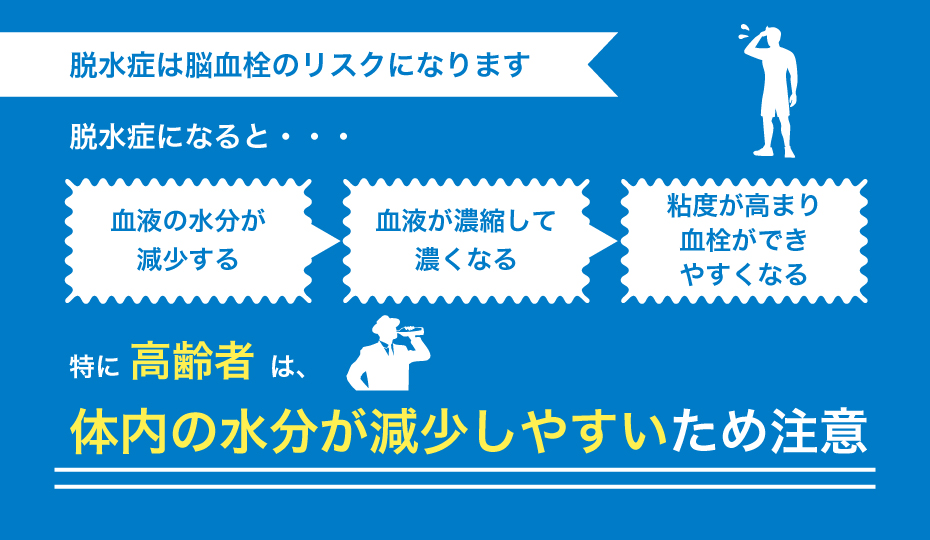

身近な原因として、脱水症があります。

脱水症は、血液の水分が減少するため、血液が濃縮して濃くなるため、粘度が高まり、血栓ができやすくなります。

特に高齢者では、体内の水分が減少しやすいため注意が必要である。

脳血栓の発症メカニズムをわかりやすく解説

この記事では脳血栓の発症メカニズムをわかりやすく解説します。

(参照サイト:脳卒中治療ガイドライン2021[改訂2023] |日本脳卒中学会)

脳血栓が発症するメカニズムは、血管内で血の固まりが作られ、脳への血流が妨げられることで起きます。

特に、動脈硬化が進行すると、血管の内壁にLDL-コレステロールが蓄積し、プラークと呼ばれる固まりができます。

このプラークが大きくなると、血管の中が狭まり、血流がスムーズに流れなくなります。

さらに、何らかの刺激でプラークが破れると、そこを修復するため血小板が集まり血栓が作られます。

血栓が小さい時は、血液の流れは少ないながらも保たれますが、大きくなると血管を完全にふさいでしまうことがあります。

その結果、血液が脳に届かなくなるため、脳の神経組織は酸素不足に陥りダメージを受けます。

また、血液の性質が変化することで血栓ができやすくなることもあります。

例えば、脱水が原因で血液が濃くなったり、特定の疾患によって血液が固まりやすくなったりすると、血栓ができやすくなります。

さらに、心房細動などの不整脈がある場合、心臓内で血液の流れに乱れが起きるため、血栓が作られやすくなります。

この血栓が血液の流れに乗って脳の動脈に達すると、心原性脳塞栓症が起きます。

まとめ

今回の記事では、脳血栓とは?原因と発症メカニズムを徹底解説しました。

脳血栓は脳梗塞を起こします。

脳梗塞は、脳血栓により脳の神経細胞を壊死させる疾患です。

そのため、後遺症が残ることが多いです。

壊死した神経細胞を再生させると、後遺症は改善しますが、現在、決め手となる治療は無いのが現状です。

そのため、新たな治療法として、再生医療への期待が高まっています。

『神経障害は治るを当たり前にする取り組み』を、ニューロテック®と定義しました。

ニューロテック、脳梗塞脊髄損傷クリニックなどでは、脳卒中・脊髄損傷を専門として、狙った脳・脊髄損傷部の治癒力を高める治療『リニューロ®』を提供しております。

リニューロ®とは、脳卒中や脊髄損傷、神経障害の患者さんに対する『狙った脳・脊髄損傷部の治癒力を高める治療』と定義しております。

具体的には、同時刺激×神経再生医療Ⓡに加えて、治療効果を高めるために骨髄由来間葉系幹細胞、神経再生リハビリ®を併用し、神経障害の更なる軽減を目指しています。

これらの治療法は、脳血栓によって脳梗塞を起こし、後遺症で苦しむ患者さんに対して期待が持てる治療となるでしょう。

よくあるご質問

- 脳に血栓ができる原因は何ですか?

- 動脈硬化の進行による血管の損傷や狭窄が主な原因です。

血管が損傷されると、プラークと呼ばれる固まりが血管内にできます。

これが破れると、その部分に血小板が集まって血栓が作られます。

また、心房細動などの不整脈があると、心臓の中で血液がスムーズに流れずよどむため、血栓ができやすくなります。 - 脳血栓症とは何ですか?

- 脳血栓症とは、脳の動脈内に血栓が出来て、血流が途絶えることで、脳梗塞を起こす疾患です。

そのため、さまざまな神経障害が現れます。

主な原因は動脈硬化で、高血圧、糖尿病、脂質異常症などの生活習慣病が関係しています。

(1)脳卒中治療ガイドライン2021[改訂2023] |日本脳卒中学会:https://www.jsts.gr.jp/img/guideline2021_kaitei2025_kaiteikoumoku.pdf

(2)虚血性脳血管障害の血小板活性化と抗血小板療法 |血栓止血誌 2003; 14: pp316-325:https://www.jstage.jst.go.jp/article/jjsth/14/4/14_4_316/_pdf

関連記事

脳梗塞の前兆や初期症状を詳しく解説します。例えば、片側の手足のしびれ、ろれつが回らない、突然のめまいやバランス障害は要注意です。一過性脳虚血発作(TIA)は脳梗塞の警告サインであり、早期に発見し治療することが重要です。脳卒中を防ぐための具体的な行動や受診のポイントについても紹介します。

脳梗塞は、脳の血管が詰まってしまう病気のことです。危険因子には、高血圧、不整脈(心房細動)、糖尿病、喫煙、肥満などが挙げられます。特にコレステロール値の管理は脳梗塞の予防において重要なポイントとなります。本記事では、コレステロール値を下げるための食事法や運動の取り入れ方、日常生活での管理のコツについて解説します。

外部サイトの関連記事:アテローム血栓性脳梗塞とは?ドロドロ血管の原因と治療法