・脊柱管狭窄症とは

・脊柱管狭窄症のタイプ

・脊柱管狭窄の方のリハビリと注意点

脊柱管狭窄症とそのリハビリに焦点を当ててみていきましょう。

脊柱管狭窄症(せきちゅうかんきょうさくしょう)は、中高年の方に多くみられる病気です。

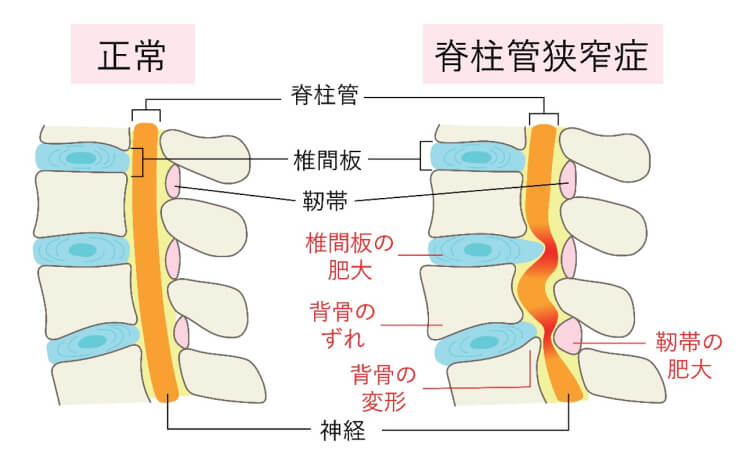

脊柱管(せきちゅうかん)は、連続する椎骨(ついこつ)によって形成されるトンネル状の構造になっています。

脊柱管狭窄症を予防するためには、日常生活において正しい姿勢で過ごすことが大切です。

発症してしまった場合、脊柱管狭窄症の治療アプローチは、症状の強度や圧迫の程度、日常生活での不便の度合いなどに応じて変わります。

健康な日々を継続するために、自己判断を避け、不調を感じた際は専門家に早めに相談することが大切です。

脊柱管狭窄症とは何か?

脊柱管の内部には、脳からつながる脊髄神経が収まっており、その周りは脳脊髄液で保護されています。

高齢者の中ではこの病気は比較的多く、高齢者のうちおおよそ10人に1人が腰部脊柱管狭窄症の影響を受けていると考えられています。

原因としては、加齢や持続的な負担、その他の腰関連の疾患などが、背骨の変形を引き起こし、それが脊柱管の狭窄を招きます。

その結果、脊柱管内の神経が圧迫され、血流が悪化。

これが腰や足に痛みやしびれという症状を生じさせるのです。

しかしこの症状は、圧迫される神経の位置により異なることがあります。

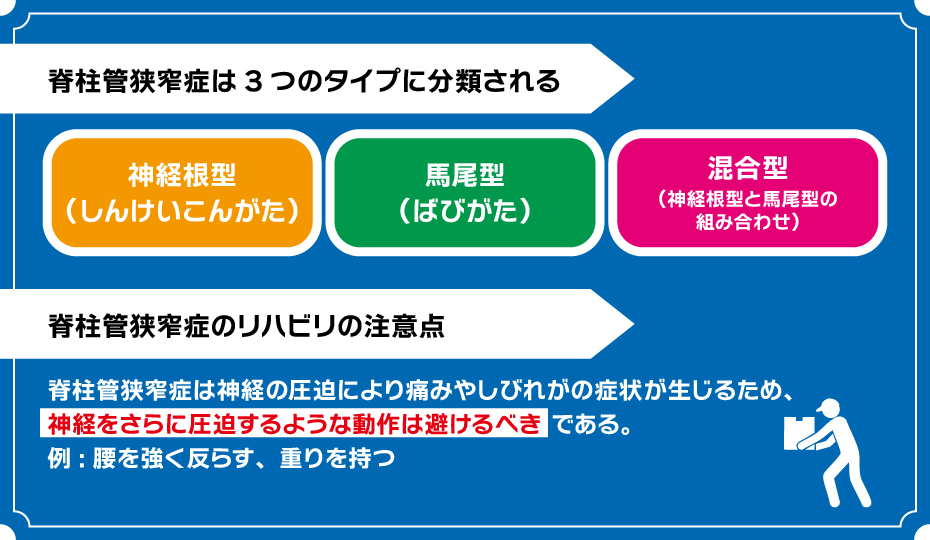

脊柱管狭窄症のタイプ

脊柱管狭窄症は、症状の現れ方によって3つのタイプに分類されます。

①神経根型(しんけいこんがた)、②馬尾型(ばびがた)、そして③混合型(神経根型と馬尾型の組み合わせ)。

この症状は神経の圧迫により引き起こされ、腰だけでなく、足やお尻にも痛みやしびれが生じることがあります。

特に、長時間の歩行が難しくなる間欠跛行(かんけつせいはこう:歩行時に筋肉が痛み歩けない状態)や、立ち上がる際の辛さ、さらに背筋を伸ばすときに腰に痛みが生じる場合などがその例です。

脊柱管狭窄の検査方法

足腰の痛みやしびれ、間欠跛行(かんけつせいはこう:歩行時に筋肉が痛み歩けない状態)のような症状は、脊柱管狭窄症だけでなく、他の疾患でも現れることがあります。

例として、椎間板ヘルニア、末梢動脈疾患、糖尿病性神経障害などが挙げられます。

そのため、症状の正確な原因を突き止めるためには、病歴や問診に基づく診察だけでなく、X線、MRI、CT、脊髄造影検査といった画像検査が必要となります。

脊柱管狭窄の方のリハビリの注意点

脊柱管狭窄症を抱える方は、神経をさらに圧迫するような動作は避けるべきです。

既に神経や血管が圧迫されているため、その状態をさらに悪化させるリスクがあります。

特に腰を強く反らす動作や、重りを持つようなことは腰に追加の負担をかけるので、控えることが必要です。

脊柱管狭窄の方のリハビリ

毎日のウォーキングは、痛みが強くならない範囲で続けることが推奨されます。

歩くことは、足の筋肉や腰の筋力を強化し、筋力を持続させることができます。

腰への負担を軽減したい場合、プール内でのウォーキングも良い選択です。水の抵抗を利用することで、特定の部位を効率的に鍛えることが可能です。

脊柱管狭窄症の症状がある中でも自転車に乗ることができる方には、体を前傾させることが可能なエアロバイクもおすすめです。

ヨガを取り入れたリハビリ

脊柱管狭窄症の方が身体の柔軟性を高める際、ヨガの「猫のポーズ」は身体へのストレスが少なくおすすめできます。

猫のポーズは、四つん這いの姿勢から、息を吸いながら背中を丸めて、顔を下に向ける動きと、息を吐きながら背中を反らせて、顔を上に向ける動きを繰り返します。

この動作は背中の筋肉や脊柱を柔らかくするのに役立ち、特に脊柱の柔軟性を向上させるのに効果的です。

安定した呼吸と共にゆっくりと行うことで、筋肉の緊張を和らげ、心地よいストレッチ感を得られます。

痛みが出ているときのリハビリ腹式呼吸

寝た状態で痛みが生じるとき、安静にして無理のない範囲で行います。

疼痛が強くなる急性期には、体を反らす動きやうつ伏せの姿勢を避けるよう心がけましょう。

痛みがあるときでもできるリハビリは、腹式呼吸です。

これは、体幹のインナーマッスル(腹横筋、多裂筋、横隔膜など)を鍛えるものです。

腹筋を強化することで腹圧を上げ、脊柱へのストレスを軽減し、痛みやしびれを緩和する効果が期待できます。

この運動は仰向けになり、腰への負担を最小限に抑えることができるのが特徴です。

1セット10回の繰り返しで実践してください。

脊柱管狭窄症が悪化した場合

脊柱管狭窄症の治療には、大きく分けて「保存療法」と「手術療法」の二つのアプローチがあります。

保存療法とは

この方法は、症状が比較的軽い場合に効果的です。

主な治療としては、コルセットなどの装具を使用し姿勢の安定や痛みの軽減を目指す装具療法、鎮痛薬や血行促進薬などの薬物療法、そして局所麻酔剤の注射などの神経ブロックが含まれます。

しかし、保存療法が効果を示さない、または症状が進行して日常生活に大きな影響が出る場合、手術が検討されます。

手術療法とは

脊柱管狭窄症の手術としては、「除圧術」と「除圧固定術」が主流となっています。

除圧術は、圧迫している骨や椎間板、靭帯を除去し、脊柱管を拡張して神経の圧迫を解消する方法です。

一方、除圧固定術では、除圧した後に背骨を金属やボルトで固定します。

近年の技術革新により、内視鏡を利用して傷口を最小限にした低侵襲手術も普及してきました。

この方法は、従来の手術に比べて体への負担が少なく、回復も早いとされています。

脊柱管狭窄症と再生医療の新しいアプローチ

脊柱管狭窄症は神経障害を引き起こすことがある疾患で、特に重症化すると、足の筋力低下や膀胱直腸障害のような後遺症を引き起こすリスクが増えます。

手術により神経の圧迫は解消できるものの、神経のダメージそのものを回復させることは難しいのが現状です。

これに対応するための新しい治療法として、再生医療が注目されています。

再生医療の核となるのは、神経細胞の原点である幹細胞の活用です。

これらの幹細胞は、神経を保護する因子を放出する能力を持ち、神経細胞として成熟することで、損傷した神経の再生能力を促進します。

脊柱管狭窄症リハビリまとめ

脳梗塞・脊髄損傷クリニックでは、この再生医療のフロンティアとして「ニューロテック®」という技術を開発し、脳卒中や脊髄損傷、神経障害の治療における基盤特許を保有しています。

脊柱管狭窄症の患者様にとっては、この再生医療と最先端のリハビリテーションを組み合わせることで、より効果的な治療が期待されます。

【ニューロテックメディカルリハビリセンター】

ニューロテックメディカルリハビリセンターは、ニューロテックメディカルが運営するリハビリテーション施設のご案内です。 当リハビリセンターは、この治療のを理解し、患者様一人ひとりのリカバーパートナーとして、リハビリを提供しています。 私たちが目指すのは、長期にわたる健康と機能の回復です。 ぜひ当施設もご利用ください。

よくあるご質問

- 脊柱管狭窄症とは?

- 脊柱管狭窄症(せきちゅうかんきょうさくしょう)は、中高年の方に多くみられる病気です。 加齢や持続的な負担、その他の腰関連の疾患などが背骨の変形を引き起こし、脊柱管内の神経が圧迫され、腰や足に痛みやしびれという症状を生じさせるのです。

- 脊柱管狭窄の検査方法は何ですか?

- 症状の正確な原因を突き止めるためには、病歴や問診に基づく診察だけでなく、X線、MRI、CT、脊髄造影検査といった画像検査が必要となります。

関連記事

脊柱管狭窄症による筋力低下の原因と改善策、見逃しやすい落とし穴を紹介。脊柱管狭窄症とは、脊椎の変性などが原因となり、脊髄が通っている脊柱管が狭くなってしまうことで起こるさまざまな症状のことを指します。日常生活での姿勢改善や適度な運動を通じて、健康な生活を維持するための実践的なアドバイスを提供します。

外部サイトの関連記事:脊柱管狭窄症患者がしてはいけないこと