骨髄穿刺(こつずいせんし、英語では マルク:marrow puncture)とは、専用の細い針(骨髄穿刺針)を骨に刺し、骨の内部にある骨髄液(液状の造血組織)を採取する検査です。

この検査は、骨髄の状態を直接調べるために行われ、血液疾患や再生医療の準備など、さまざまな目的で活用されます。

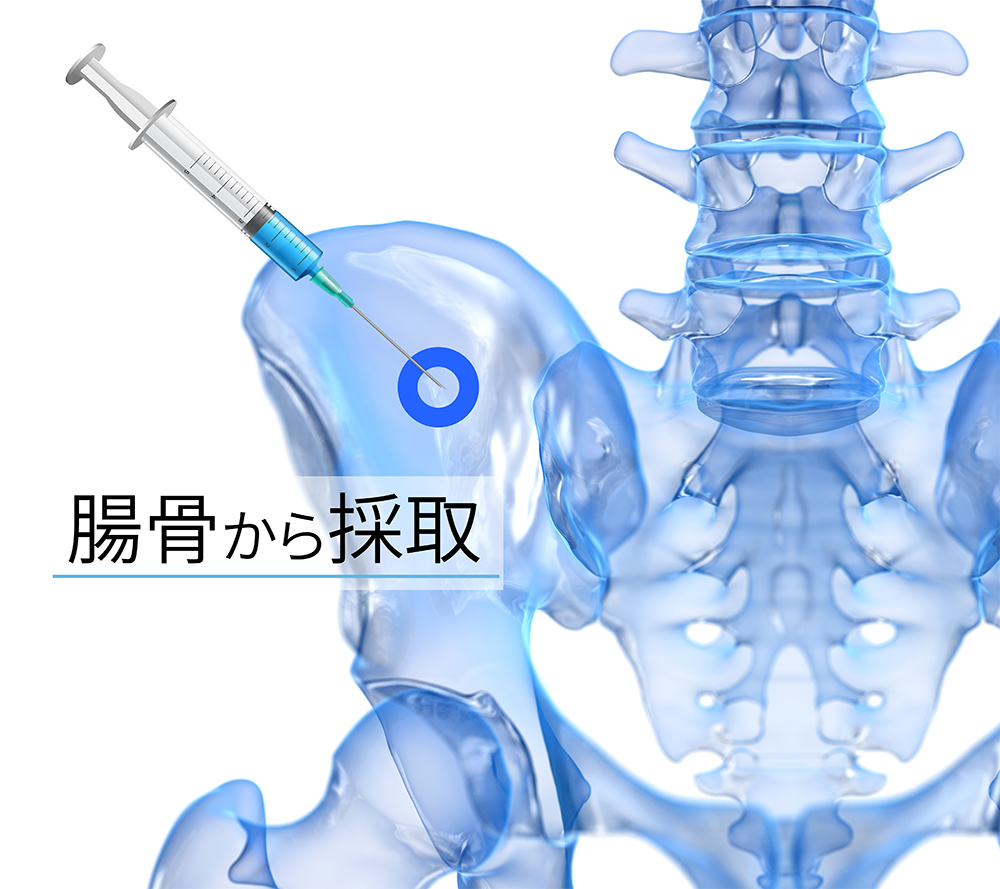

一般的には、骨盤の一部である腸骨(ちょうこつ)という部位から、医師が局所麻酔をかけたうえで安全に採取します。

骨に針を刺すと聞くと、「痛そう」「怖い」というイメージを持つ方もいるかもしれません。

しかし、この採取は麻酔により、痛みを最小限に抑え、安全に行われます。

採取日当日の所要時間は、診察や準備、止血時間も入れて約2時間半ですが、骨髄液の採取自体は約30分で完了します。

長年にわたり医療現場で実施されている信頼性の高い手法のため、安心して受けていただけます。

骨髄採取の流れ

① 消毒

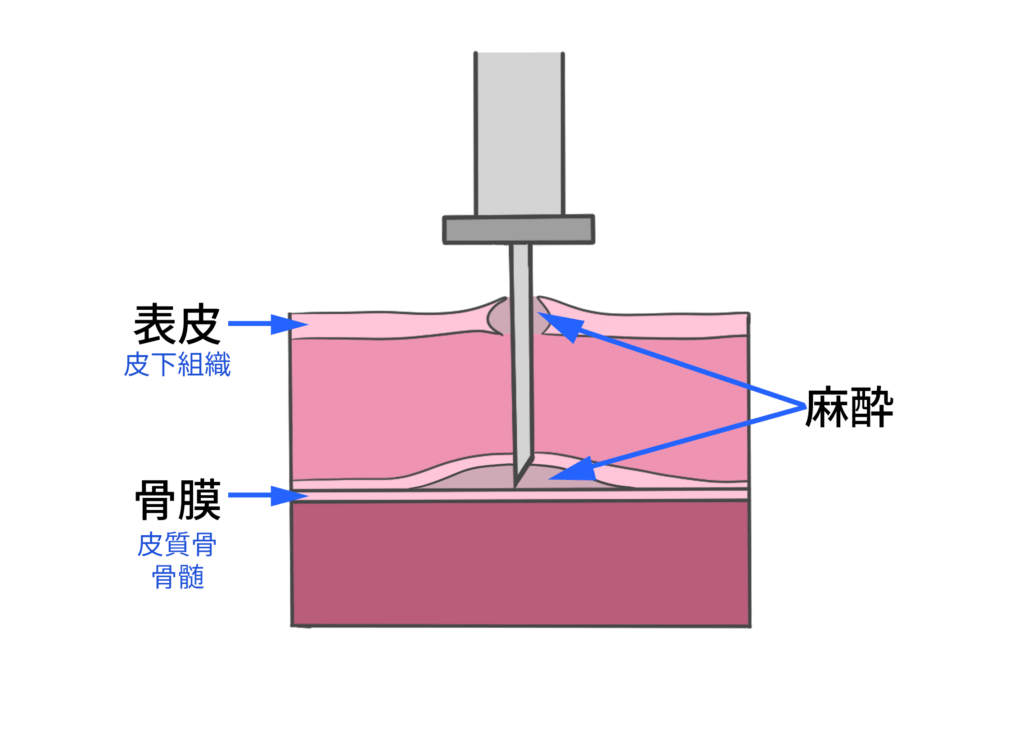

② 表皮の麻酔

③ 骨膜の麻酔

④ 穿刺(針を刺す処置)

⑤ 骨髄液の採取

⑥ 圧迫止血

⑦ 安静

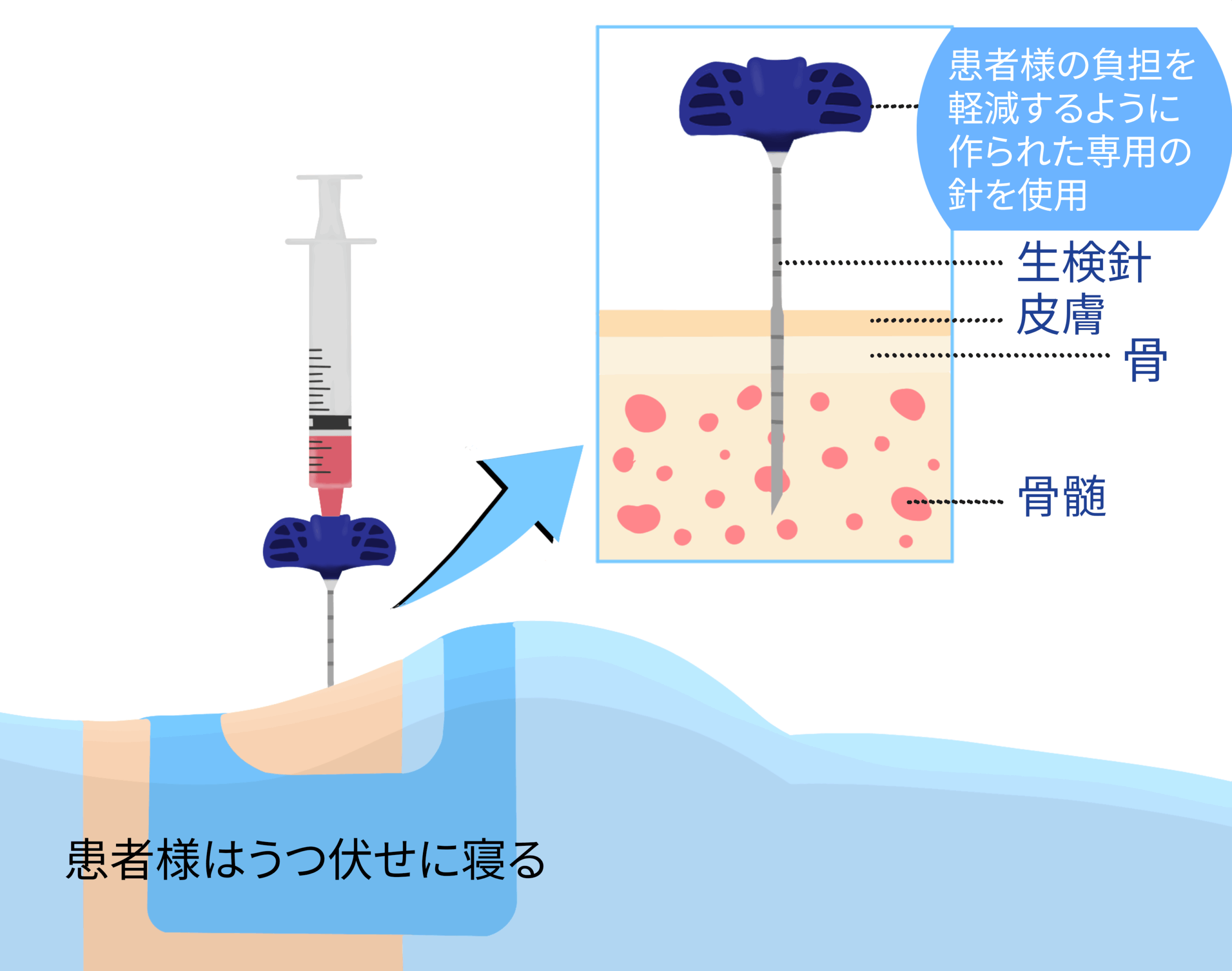

再生医療に必要な骨髄内の幹細胞を採取する目的で行われます。

骨髄由来の幹細胞は、脂肪由来の幹細胞と比較して、神経再生やそれを促進する成長因子を多く産生します。そのため、当院では、神経回路の再構築を目的とした治療「リニューロ®」において、骨髄から採取した幹細胞を使用しています。

骨髄穿刺(採取)時に痛みを感じるのは、痛みの神経がある「表皮」と「骨膜」の部分です。

局所麻酔を行う際に採血と同じ程度の一瞬の痛みがありますが、その後の処置に伴う痛みはほぼありませんので、ご安心ください。

骨髄はスポンジ状の網目構造をしており、内部は骨髄液と呼ばれる液体成分で満たされています。

この骨髄液を採取するために、骨髄穿刺が用いられます。

採取では、患者様の負担を軽減するために設計された専用の生検針を使用し、安全かつスムーズに採取を行います。

吸引時の違和感

痛みは局所麻酔をしているため感じませんが、骨髄液を吸引する際に吸引圧を感じます。

人によって感じ方はさまざまですが、「痛いというよりは何ともいえない感覚」「気持ちが悪い」「吸い上げられている」「痛いような」と表現する方もいます。

いずれにしても、短い時間ではありますが、特有の違和感を覚えることがあります。

再生医療への期待

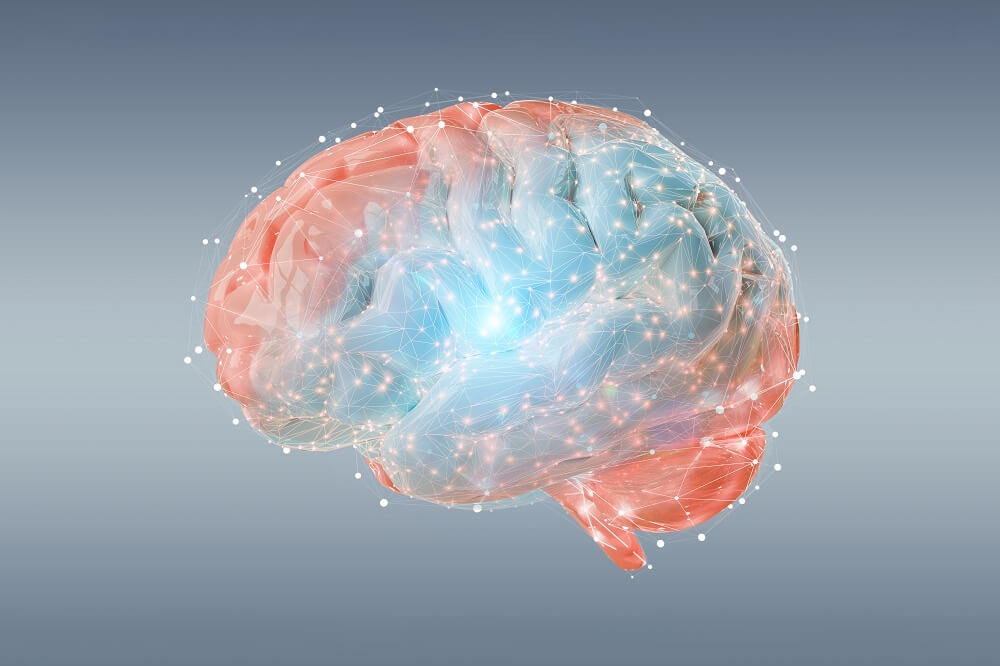

近年、脳の細胞を再生する「神経幹細胞」が発見され、再生医療への応用が期待されています。

神経幹細胞は本来脳から採取されますが、骨髄にも神経に分化する細胞が存在することが分かっています。

骨髄細胞の採取は、脳から神経幹細胞を採取するよりも負担が少なく、比較的簡単に行えるのが特徴です。

当院の特許技術である「リニューロ®」は、神経回路の再構築を目的とした治療です。採取・培養した骨髄由来の幹細胞を投与し、神経細胞へと変化させる効果を高める独自の技術を用いています。

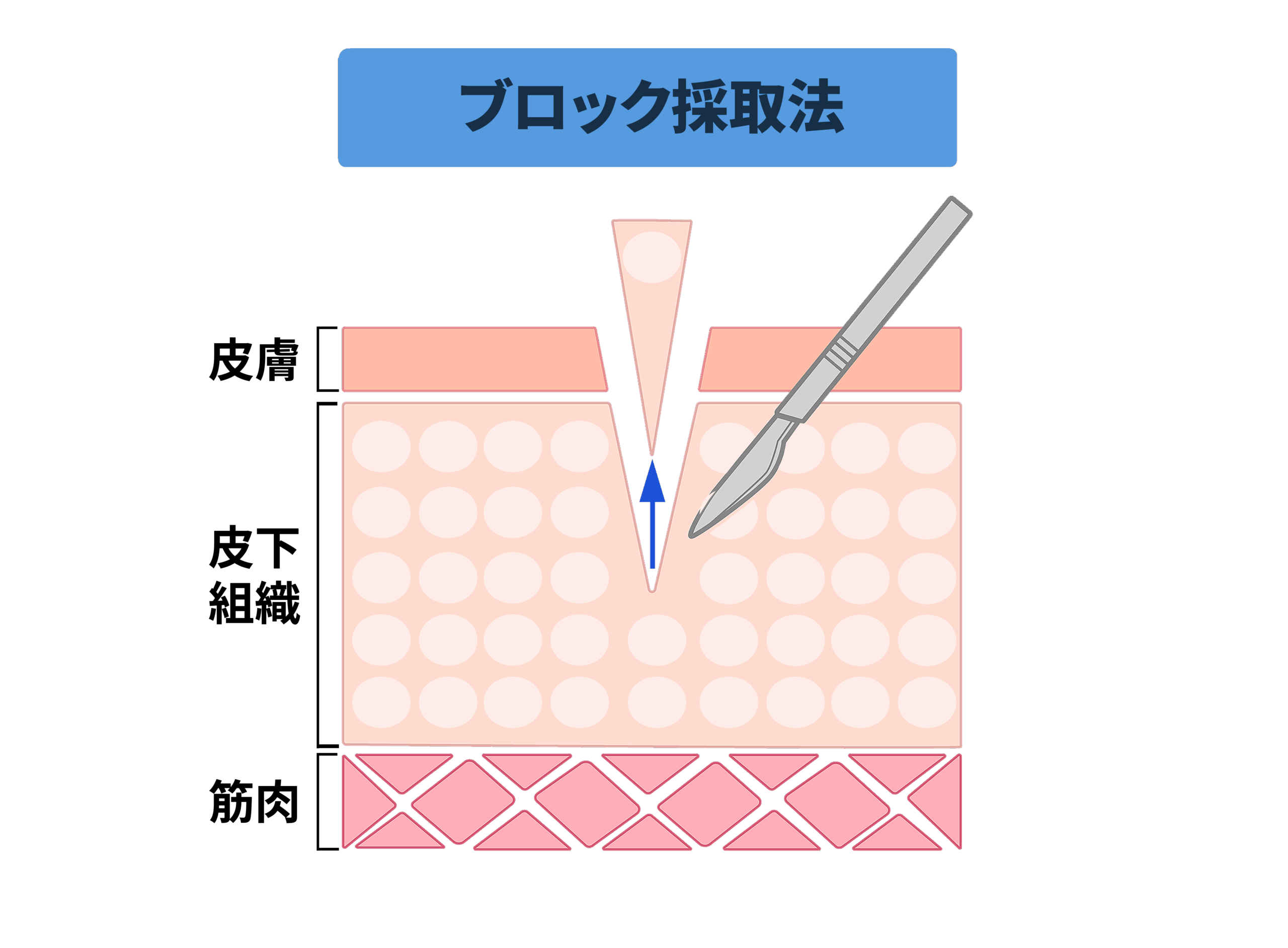

ブロック法は、腹部の皮膚を1㎝ほど切開し、脂肪を採取する方法です。

切開を伴うものの、神経を刺激しにくく、安定した脂肪採取が可能です。

採取には吸引法もありますが、吸引採取法と比べ、痛みが少ないことと目的量を確保しやすいことから、当院ではブロック法を採用しています。

(ブロック法)

脂肪細胞の採取と聞くと、「痛そう」「怖い」と感じる方もいるかもしれません。

しかし、ブロック法は局所麻酔を使用し、痛みを最小限に抑えた安全な方法です。

施術全体の所要時間は約1時間で、終了後はそのままご帰宅いただけます。

採取部位に数日間軽い腫れが出ることがありますが、自然に回復します。

脂肪採取の流れ

① 採取部位の決定

② 局所麻酔の実施

③ 皮膚を約1cm切開

④ 脂肪を約1g切除

⑤ 採取部位の縫合

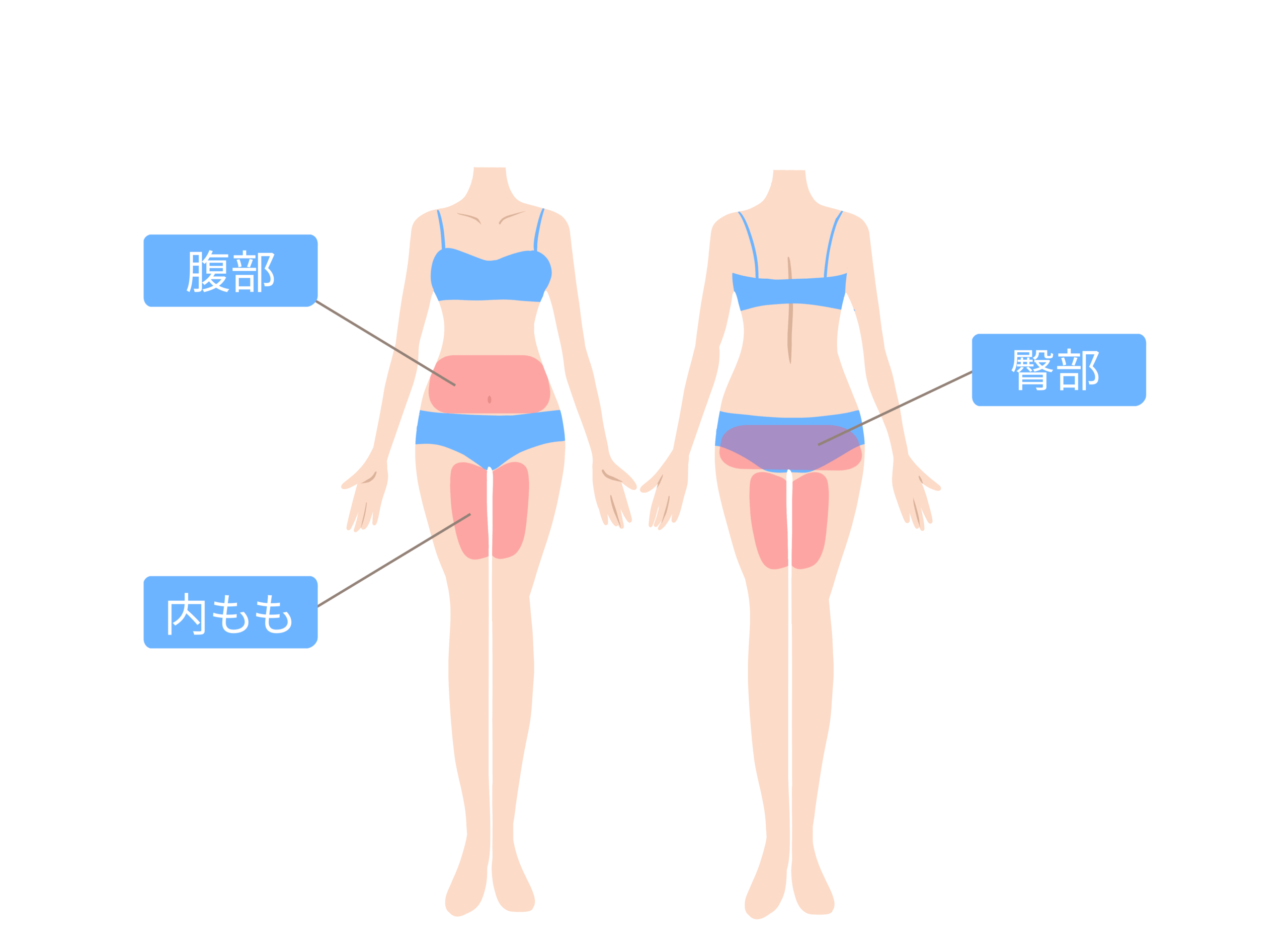

脂肪の採取は、腹部・内もも・臀部など、皮下脂肪が比較的多い部位から行います。

採取する脂肪の量はごくわずかであり、痩せている方や高齢の方でも十分な脂肪を採取することが可能です。

採取部位は医師と相談のうえ決定しますので、ご不安な点があればお気軽にご相談ください。

血液をさらさらにする薬を飲んでいても採取は受けられますか?

受けることは可能です。 ただし、血液をさらさらにする薬を服用している場合、出血しやすくなる可能性があります。 そのため、事前に医師が状態を確認し、適切な止血処置を行うことで、安全に受けることができますので、ご相談ください。

神経への影響はありますか?

骨髄穿刺の際に針が重要な神経に触れる可能性は極めて低いですが、完全に否定することはできません。しかし、経験豊富な医師が慎重に処置を行うため、神経や周囲の組織への影響は最小限に抑えられます。

感染症のリスクはありますか?

すべての穿刺を伴う検査や治療には感染症のリスクがあります。しかし、適切な消毒や衛生管理を徹底することで、感染症のリスクを低減させます。

検査後に気をつけることはありますか?

まれに、血圧の変動や一時的なめまいが起こることがあります。そのため、検査後は安静にし、医師や看護師がしっかりと経過を観察しますので、ご安心ください。

もし合併症が起きた場合はどうなりますか?

細胞採取はいずれも安全性が確立されており、ほぼ心配はありませんが、万が一の合併症には迅速に対応させていただきます。

骨髄はどのくらい採取しますか?

40〜60mlの骨髄液を採取します。患者様の体調や状態に応じて、医師が適切な量を判断し、安全に採取を行います。

骨髄採取のリスクはどんなものが有りますか?

骨髄採取には、主に以下3つのリスクが考えられますが、適切な管理のもとで行われるため、重大な問題が発生することは非常に稀です。

1.骨髄が失われることによる影響

骨髄は再生能力が高いため、採取によって健康に影響が出ることはほぼありません。この点について心配する必要はありません。

2.採取時のリスク

針による臓器への影響、出血、感染、針の折損などが理論上考えられますが、これらは極めて稀であり、細心の注意を払って実施されます。

3.麻酔に関するリスク

最も注意が必要なのは麻酔に対する反応ですが、事前に患者様の体調やアレルギー歴を十分に確認するため、過度に心配する必要はありません。

骨髄採取は安全性が確立された医療行為であり、医療スタッフがしっかりとサポートします。不安な点があれば、いつでもご相談ください。