脳梗塞後遺症の

リハビリ体験談

患者様の声 K・J様(30代)男性

病歴

1月に右脳梗塞(アテローム血栓症)を発症し入院。

回復期病院を経て、同年7月に後遺症改善療法と脳梗塞リハビリセンターを利用。

後遺症

左上肢の失調症が顕著で手指の震えがみられる。(ごく軽度の左片麻痺)。

また高次脳機能障害による遂行機能や集中力の低下が見られていた。

目標

プロとして楽器の演奏ができる状態に早く戻り、現場復帰したい。

ぼーっとする、集中力が続かない状態、同時並行でタスク処理ができないことを改善したい。

左半身の違和感をなくしたい。

- 受診前

脳梗塞・脊髄損傷クリニックを受けるまでの

リハビリの経過脳梗塞・脊髄損傷クリニックの先進医療を受けるまでは、左半身の麻痺(失調)に対して、握力のトレーニングや目的の動きをするための練習(歩くのが困難な場合、歩く練習)を自力で実施していました。

ウォーキングやジムなどでの有酸素運動、人と話すことなどで改善を実感しました。

- 受診決定

受診を決めるまで

現状より少しでも良くなりたいという思いで、日ごろから情報収集を行い、可能性があると思う療法をほとんど試しました。

これまで試した療法は、脳梗塞・脊髄損傷クリニックの点滴療法だけでなくYNSAという鍼療法なども行いました。

- 受診後

ご本人の感想

点滴療法という言葉から“元に戻れる”というような印象を持っていたけれど、実際は自転車を乗れない人が補助輪をつけるような、リハビリをサポートする性質のものであったと感じています。

課題に対して仮説を立て、毎日取り組むという方法でリハビリの自主課題をこなすことで引き続き成果が出せているので、大きく麻痺の後遺症がある人の方が点滴療法×同時リハビリの効果を感じやすいのかなとも思います。

担当医師より

リハビリ開始後を主に傾眠傾向が軽減、前頭葉機能や覚醒度が改善され、話すスピードが上がり発音や声量ともに向上されました。

コミュニケーションや思考でも疲労されることはなくなったため、よく考えてしっかり理解されながら会話をすることができるようになられました。

プロとして楽器を演奏するためには未だ左上肢での演奏の練習を継続してもらう必要はありますが、早期にさらなる改善が得られ、再びご活躍されることを待ち望んでおります。

担当理学療法士より

点鼻療法後すぐに頭がはっきりして、演奏に使う道具を落とさなくなってきたなど変化は顕著でした。

また点滴療法3回目を終えた時点では左上肢の失調症は、ほぼ改善し、日常生活では障害がないところまで改善されました。

注意障害及び前頭葉系の機能低下がうかがえたため、高次脳機能障害に対するリハビリ・自主課題と具体的な楽器の演奏にまつわる課題をメインに実施。自主トレをしっかりこなされたことも改善に大きく寄与していると思われます。

今後のリハビリ方針

左手の巧緻性(こうちせい)の獲得のためr-TMSを実施する。

2回目リハビリ後の自主課題

1,注意の配分と両手課題

- ①左手で水がなみなみと入ったコップを持った状態で、右手で楽器の演奏をする。

より細かく難易度の高い動きが理想。 - ②こぼれなくなったら、右手はそのまま動かし、コップを持った左手を上下に動かす。

- ③次に②と同様に左手を前後に動かす。

- ④③まで慣れてきたら、左右逆にして①~③を行う。

2,イメージトレーニング

何をするにも、まずイメージをしてから行うようにする。

この時のイメージは、運動そのものをイメージするだけではなく、どんな感じがするのか、音がするのか、振動はどうなのかなどを、より詳細にイメージするようにする。

3回目リハビリ後の自主課題

注意の配分と両手課題

- ①母指の分離運動の練習

- ②道具使用時の母指の接触面を意識する練習

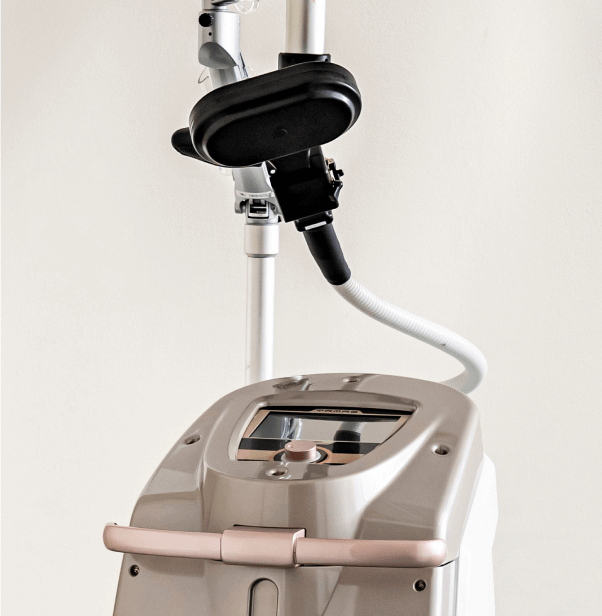

r-TMSリハビリとは?

頭皮から磁気を当て、動作のために脳から送られる電気信号を流れやすくする施術です。

損傷部の血流を増やし、動きを活性化させる、リハビリ前のプレコンディショニングとして行います。

r-TMSによる刺激直後にリハビリを組み合わせることで機能改善がさらに期待できます。